毎日うだるような暑さが続いています。この暑さで、早朝に農作業や庭仕事を開始して10時頃に家に戻って朝ご飯を食べる生活リズムのご家庭も多いようです。

こまめな水分・塩分補給で熱中症対策には十分ご注意ください。

さて、本日は読売新聞、毎日新聞、日経新聞、西日本新聞などでも参議院選挙の終盤情勢記事が特集されていました。いよいよラストスパートです。

松山政司参議院議員外務副大臣も精力的に遊説・激励集会をこなしてあります。

今週末、7月21日(日)が投票日ですが、夏休み最初の週末で、天気も良さそう、もちろん気温も灼熱状態が予想されます。

投票し忘れがないよう、是非期日前投票をお勧めします!

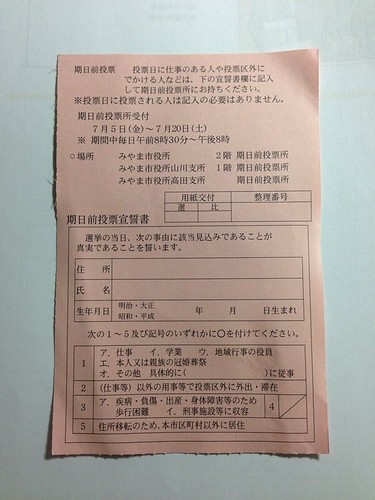

期日前投票は簡単です。みやま市では、みやま市役所・山川支所・高田支所、柳川市は柳川市庁舎・三橋庁舎・大和庁舎に期日前投票所が設置してあります。

投票日前日の7月20日まで毎日朝8時半から夜8時の間開いています。

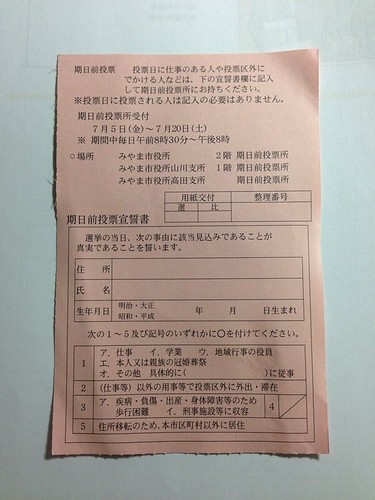

皆さんのお手元にはすでに投票所入場券が郵送されていると思いますが、その裏側に「期日前投票宣誓書」という欄があって、そこに住所・名前・生年月日を記入し、当日投票できない理由(例えば「仕事」など)に○を付けて持っていくとあっという間に受付は終わります。

投票入場券を紛失したり、忘れても大丈夫です。期日前投票所にて受付係から本人確認をしてもらい、「期日前投票宣誓書」を書けば投票できます(入場券持参の時よりちょっと時間は掛かりますが)。

投票率が高いという事は、政治に関心をもっている有権者が多いという事です。議員もそういう認識をもって地域に接するわけで、良い意味での緊張関係が地域と議員の間に構築されます。

インターネット選挙が解禁になりましたが、メールを使って一般有権者が特定候補への投票呼びかけをする事は出来ません。しかし特定候補とは関係ない「投票に行こう!」という働きかけは可能です。是非、御家族・ご友人・知人・職場・学校の仲間にお声かけ頂き期日前投票促進運動で投票率を向上させましょう!

で、もう一つ。

参議院議員選挙では選挙区と比例区の二つの種類があります。選挙区は理解しやすいと思いますが、比例区は衆議院選挙とは違う独特の方式です。

参議院比例区は「比例区に立候補している個人名」または「政党名」を書くことが出来ます(一方衆議院の比例区は政党名のみなので、これがややこしいのです)。そして当選者の決め方は次の通りです:

- まず最初に各政党に何票入ったかを集計します。「個人名」が書かれている場合は、その候補者が所属している政党に一票で計算します。そして各政党の得票数によって比例区議席(全部で48議席)を割り振り、政党別の議席数が決定します。

例えば自民党からは今回29名の比例区候補がいますが、その中で何人当選するかがまず決まるわけです。

- 次に、それぞれの政党の中で誰が当選するかを決めるのが「個人名が書かれた票数」です。例えば自民党に20議席が与えられたら、自民党比例区候補の中から個人名を書かれた票数が多い順番に上から20人当選するという訳です。

ですから比例区では個人名で投票すれば「政党」と「個人」の両方を同時に応援することが出来るので、参議院選挙の比例区では「個人名」で投票することを強くお勧めします!

個人名で100万票得票して当選した候補と、20万票得票して当選した候補では当選後の発言の重みも違い、党内での立場も変わってくると言われます。

自民党は色々なキャリアを持った意欲溢れる比例区候補を取りそろえています、比例区では「この人を応援したい!!」という候補者を見つけて個人名で投票して頂く事で、一人でも多くの有権者がもっと国政に興味を持って頂くことを期待しています!