私が事務局長を務める国際交流推進議員連盟にて、8月16−22日の日程でオーストラリアを視察して参りました。福岡県には5つの外国領事館が有り、外交拠点としてそれぞれの国の地域と友好提携を結んでいます。しかしながら総領事館を設置して頂いているオーストラリアだけは執行部、議会共に具体的な取組が存在しておらず、今回その可能性を探るために、ニューサウスウエールズ州(シドニー、カウラ)とクイーンズランド州(ブリスベン、スタンソープ)を訪問してきました。備忘録代わりに纏めておきます:

○ カウラ市戦没者慰霊式典

カウラ市は1944年8月5日にカウラ事件と呼ばれる日本兵士捕虜の大脱走事件が発生し、日本人231名、オーストラリア人4名の犠牲者を出し、両国の戦没者墓地や、追悼の日本庭園が造園されました。

(永倉三郎パークにて)

今回は元九州電力の社長である永倉三郎氏が設立した永倉パークにてカウラ市長ビル・ウエスト氏はじめ関係者の皆様と意見交換会を行い、オーストラリアと日本両国の戦没者墓地にて慰霊式典を挙行しました。

(カウラ市のビル・ウエスト市長と)

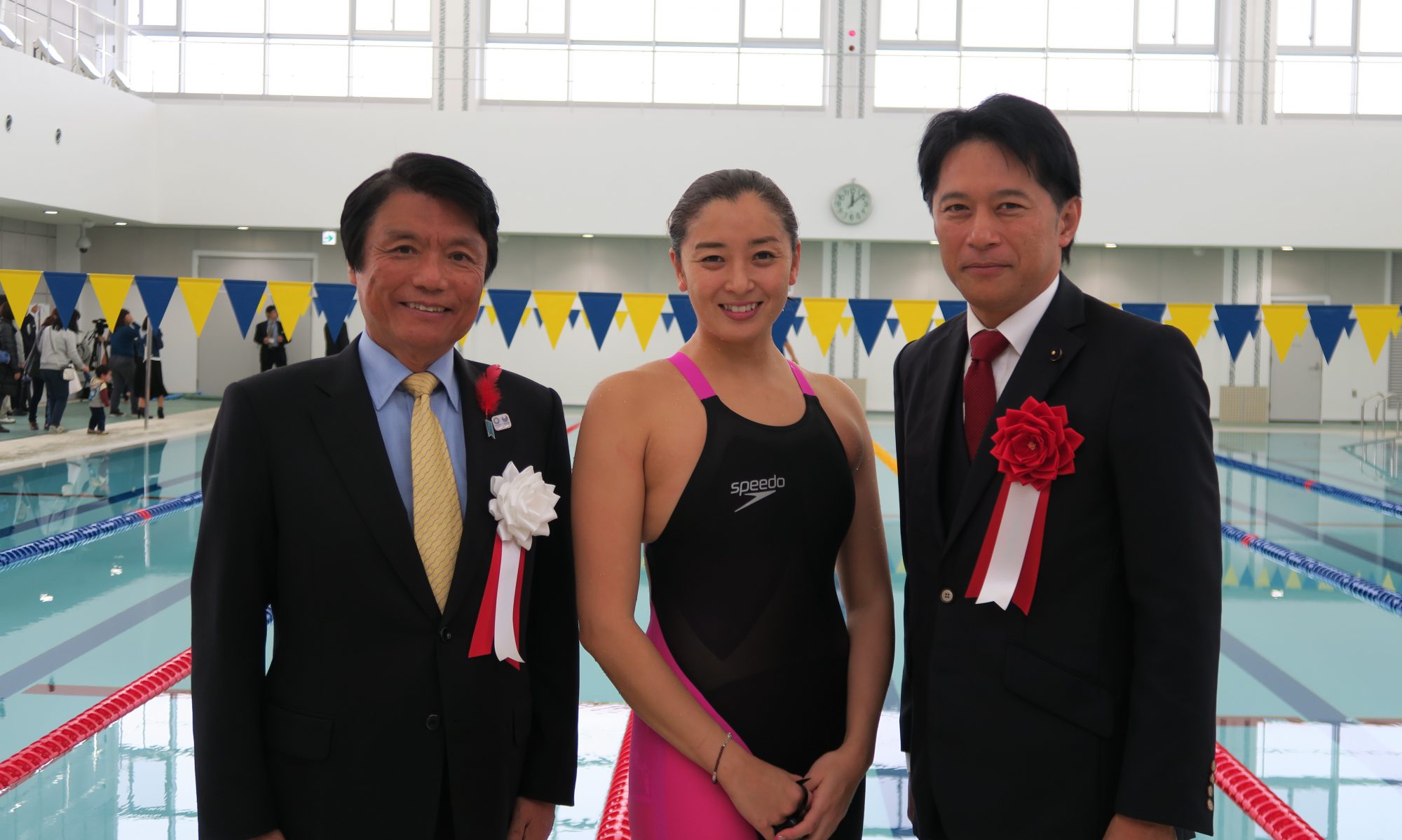

○ シドニー福岡プロモーション

シドニーでは、来年日本で開催され、福岡でも試合が行われるラグビーワールドカップを控え、福岡への誘客を目的とした福岡プロモーションを、オーストラリア代表対ニュージーランド代表の試合会場にて行いました。視察メンバー一同でこの日のために揃えた赤いTシャツは、オーストラリア代表の黄色、ニュージーランド代表の黒の二色に染まったスタジアムでは大変目立ちました。

2015年のW杯において日本代表が対南アフリカ戦でみせた逆転勝利劇をまだ覚えているファンも多く、それ以外でも日本に親しみをお持ちの方など多くの方から声を掛けて頂きました。

○ シドニー福岡県人会との意見交換

シドニー福岡県人会との意見交換では、福岡県出身の竹若シドニー総領事からは「今回の視察団の行程は、カウラ、ラグビーワールドカップ、農業と大変玄人受けする充実した内容ですね」とご評価いただきました。カウラは戦後初めてオーストラリアに日章旗が立った、日豪友好の起点となった地でありますが、昨今日本の政治家が訪れる機会は減っており、そういう意味でも今回の来豪は意義深いとの事。ニューサウスウェールズ州は日本の39の地域と姉妹都市を持ち、豪州からの日本人観光客は平均で13泊して約22万円の消費をするそうです。また日豪間にFTAが存在するのは両国の信頼関係の証しであり、もっと積極的な交流が期待できます。

また、偶然にも柳川市出身で同い年の方とも遭遇。共通の知り合いがいたりして話に花が咲きます。遠い異国の地で活躍されている姿に大いに刺激を受けました。

○ クイーンズランド州 フード・バリュー・チェイン関連視察

クイーンズランド州では日豪の農水省が進めているフード・バリュー・チェイン(以下、FVC)の実現性を評価して参りました。FVCとは日豪間で季節が真逆な事を活用し、柿などの果樹を通年を通じて栽培し、東南アジアや中東市場に通年を通じて提供できないかという試みです。今回は県農林水産部の岡本部長やJAみなみ筑後の乗冨組合長にも同行いただきましたが、まだ事業自体始まったばかりで、このような大規模な県の視察団を受け入れるのは初めてとのことでした。

▶ スタンソープ農場視察

スタンソープでは、小規模の家族経営農家、中規模農家、そして栽培繁忙期には200人からの従業員を抱える大規模農家、そして種苗業者をそれぞれ視察しました。その視察内容を含め、アレンジ頂いたクイーンズランド州政府も大変力の入ったプロジェクトなのがヒシヒシと伝わってきます。

雨は多いが、地盤の関係で貯水が出来ないスタンソープにおいて灌漑システムの構築は大変重要です。今回視察した大規模農場ではイチゴを露地栽培から高設栽培に切り替えることで、収穫コストを抑え品質の向上をする上に、水の消費を1haあたり1メガリットル減らすことが出来たそうです。

米国から輸入したいちごの苗を使って生産されてましたが、そのビジネスモデルは、品種使用のライセンスを払って独自ルートに流通させる方法と、生産のみ行ってマーケティングフィーを支払い販売・流通にはタッチしない方法(委託生産?)と、大きく分けて2種類あります。

人材育成については基本はOJT。オーストラリアでは人件費が高騰し、また単純作業を嫌う性質も手伝い、収穫や箱詰めを担うのはワーキングホリデーなどの外国人労働者。一定のスキルを確保するのに苦労しているそうです。今後は採用人数を減らして、技術力の高い人を雇い効率を高めることが課題との事。

オーストラリアでは物価と人件費の高騰が激しい事も、単純作業労働力の確保が大変厳しい理由だそうです。日本も後継者不足や少子化による労働力不足が取り沙汰される中、日豪で共通して取り組むべき問題が多数存在しており、FVCのような取り組みを研究する価値は充分あると感じました。

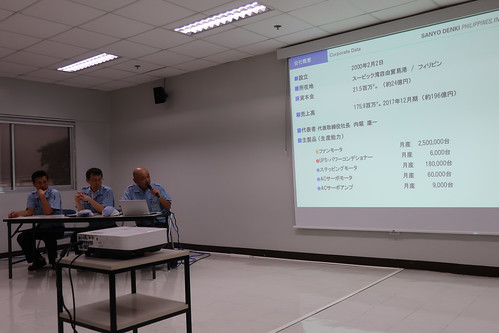

▶ クイーンズランド州議会・州政府、在ブリスベン日本国総領事

クイーンズランド州議会で今回色々とお世話をして頂いた、カーティス・ピット下院議長はじめとする議会の皆さん、及びクイーンズランド州政府農業開発・水産省 副事務次官のディッチフィールド氏らと意見交換も行いました。

(カーティス・ピット下院議長と州議会にて)

オーストラリアにとってFVCは初めての試み。11月にクイーンズランド州の農水大臣が日本を訪問予定だそうです。事業の仕組みについては州として特にこだわりが有るわけでは無く、日豪の当事者同士の契約によとの事。

(クイーンズランド州ディッチフィールド農水省副事務次官との面談)

また今後の友好関係構築に向けて、カーティス・ピット下院議長には福岡県議会議長の親書を手渡し、来年のラグビーワールドカップの折に是非福岡を訪問して欲しい旨お願いをしております。

また在ブリスベン日本国総領事館では柳井総領事らと面談。クイーンズランド州は30近い姉妹都市関係があるが福岡県関係の自治体とは結んでいないそうです。クイーンズランド州はオーストラリアの中で一番日本語を学んでいる人が多く、学校同士の友好関係から延長して姉妹都市関係を結ぶ場合もあるそうです。特に姉妹都市である埼玉県とは活発な交流活動をおこなっているそうです。柳井総領事からは、福岡県がオーストラリアのいずれかの地域と友好関係を結ぶなら是非クイーンズランドで、全面協力します、と熱烈なお言葉を頂きました。

オーストラリアは大きいとつくづく感じさせられる長時間移動の多い視察でしたが、今回の視察内容を今後の県政にしっかり活かしていきたいと思います。