7月24日、みやま市において初めての新型コロナウイルス感染症陽性者が確認されました。

緊急事態宣言解除後に「withコロナの新しい生活様式」が政府から提唱されたように、ワクチンも治療薬も普及しない限り、我々は新型コロナウイルスとともに生きていくのです。

陽性と診断された方の早期の社会復帰を心より願うとともに、市民の皆様が動揺したり対立する事なく、社会活動を維持していく事を目指さなくてはなりません。

さらなる感染拡大を防ぐために、県に対しては、濃厚接触者の確認・検査などについて徹底した対応をお願いをしておりますが、行政の調査だけでは限界があるのも事実です。

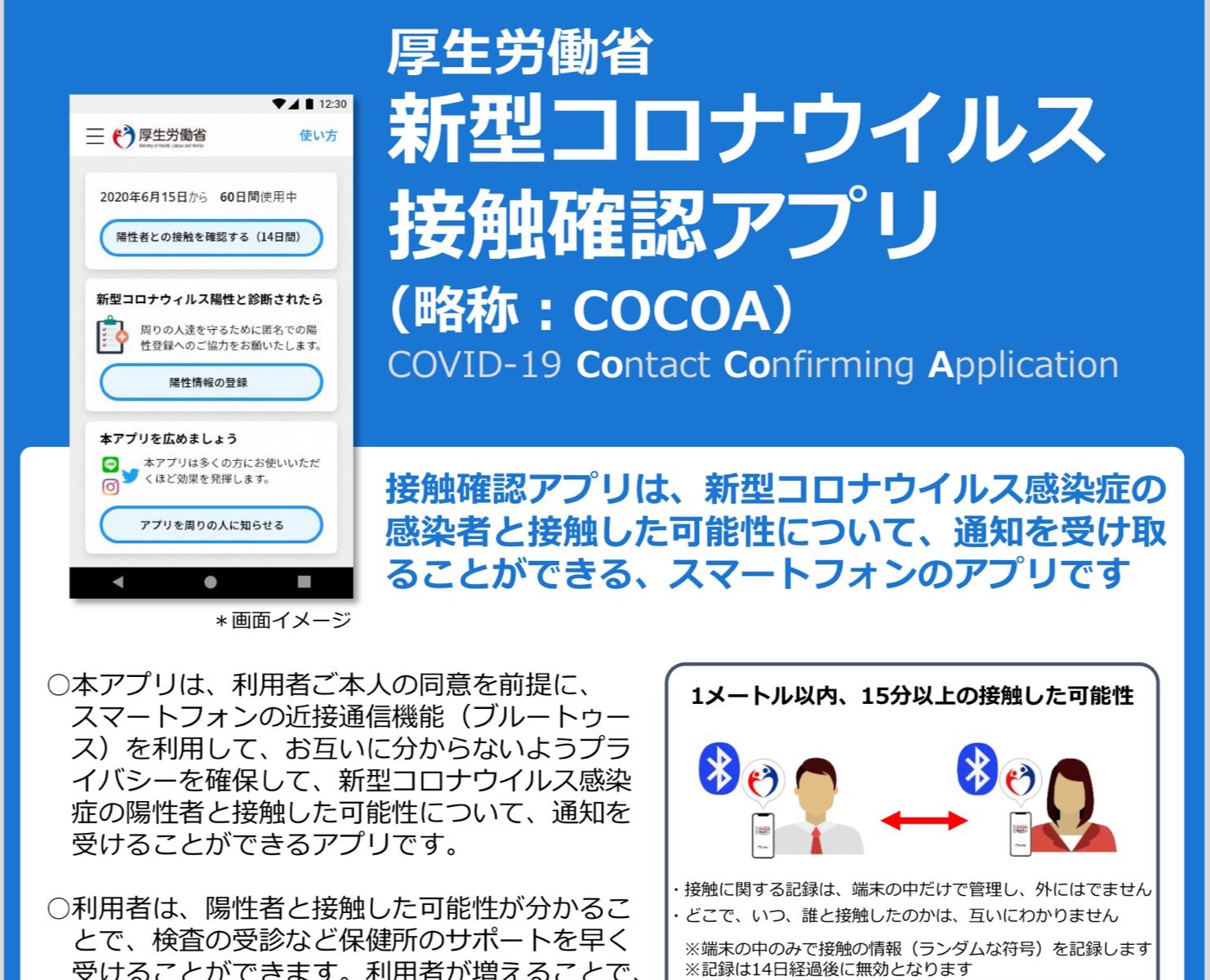

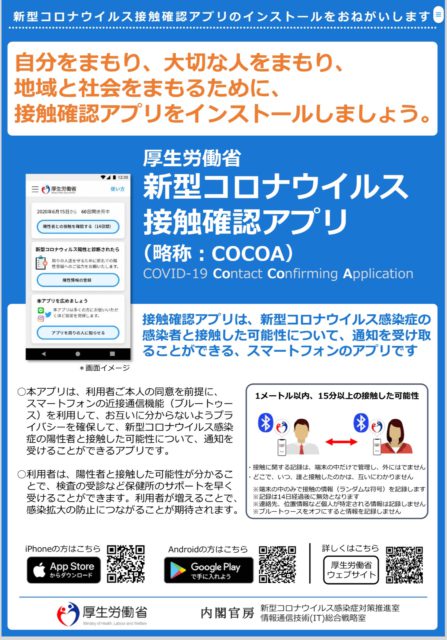

国においては、コロナウイルス陽性者との濃厚接触の有無が確認出来るよう「新型コロナウイルス接触確認アプリ」を提供しています。これはスマホにアプリをインストールする方が増えないと実効性がありません。これを機会に1人でも多くの方が、このアプリをインストールしていただく事をお願いいたします。

詳しくは下記リンクを↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

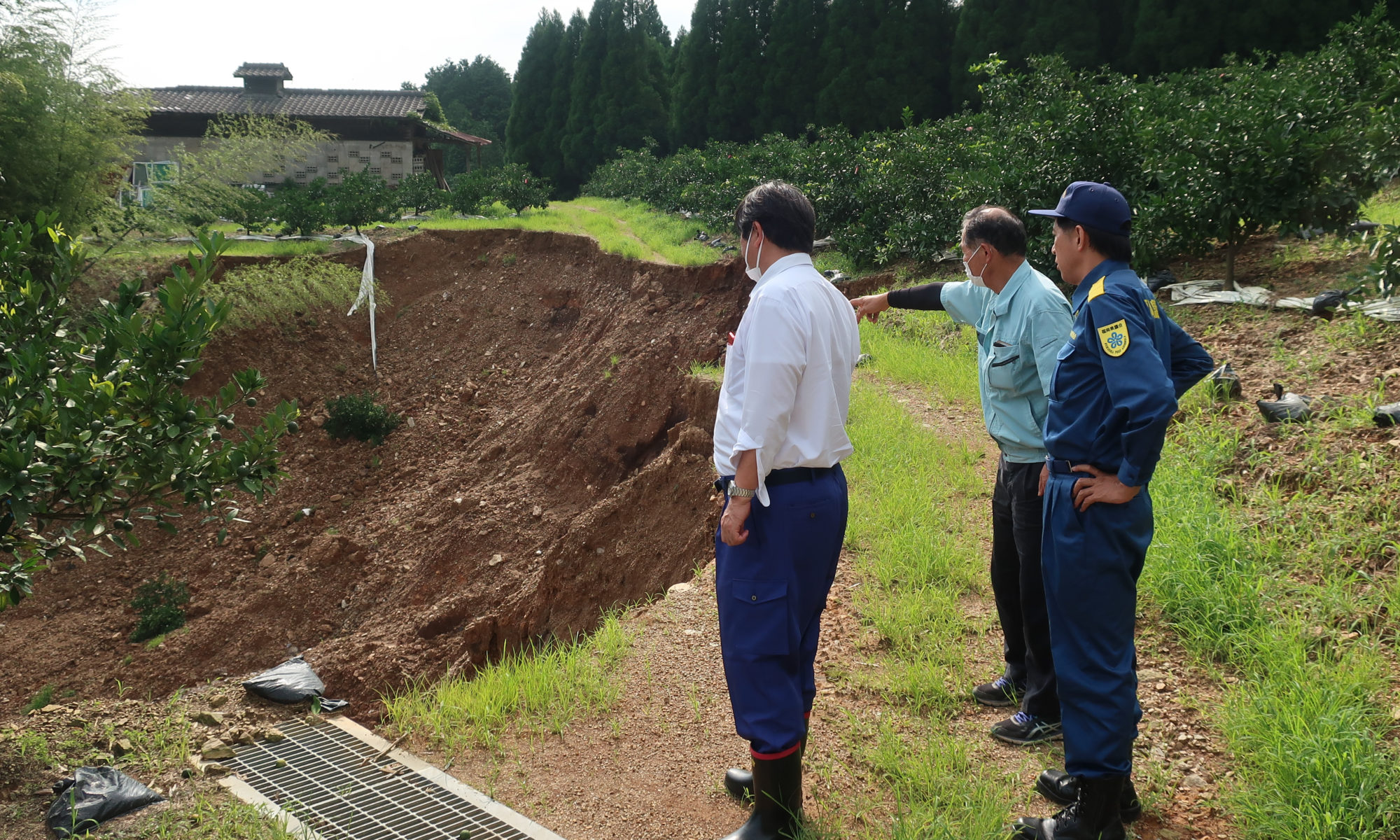

【みやま市山川町大谷・真弓・立山地区被災状況視察】

本日はみやま市の中山間地で土砂災害被害が発生した、山川町大谷・真弓・立山、の3地区を、牛嶋市議会議員の御案内を頂き、大谷・真弓両区長をはじめとする地域の皆様との意見交換の場を頂き視察しました。

大谷地区で発生した土砂災害は、家屋被害の問題はもちろん、真弓地区へ繋がる生活道路を寸断してしまいました。幸いバックアップの農道により、真弓地区自体が孤立することはありませんでしたが、今後災害対策として孤立しない中山間地のインフラ整備はテーマだと思います。

また立山地区で発生した、道路崩落についても、どのような事業を用いて出来るだけ迅速に復旧させるか市職員の方と綿密に打合せをさせて頂きました。

国・県・市、それぞれの災害復旧メニューがありますが、しっかり連携をとって出来る限り迅速に、また効果が発揮出来るような復旧復興策をそれぞれの立場で事業化できるよう努力して参ります。

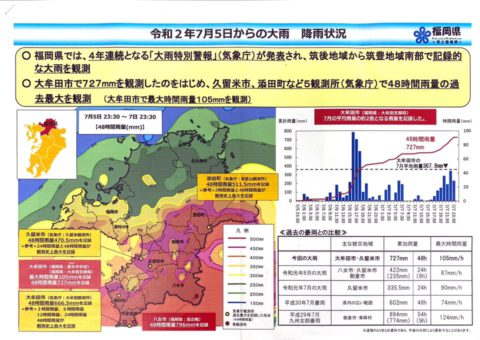

【久留米市、みやま市山川町・高田町、令和2年7月豪雨被災地視察】

7月19日は午前中、自民党県議団・県連合同災害対策本部にて久留米市の被災状況を視察。

久留米市の中島副市長、久留米市議会永田議長をはじめとする大勢の市議会議員の皆様もご同行頂きました。

まず最初に、久留米市の山ノ井川・筑後川合流地点へ。

山ノ井川が筑後川に注ぐ水門は、2年前の豪雨後にも自民党県議団で視察を行い、その際地域の要望に基づき約6kmにわたり堤防かさ上げを行うことをお約束していた箇所で、事業は動き始めております。

一方で、今回の豪雨でも、筑後川の水位が、山ノ井川より高かったため、水門を開けることができず、バックウォーターのような状況になり周辺に出水してしまいました。有明海の干満などの影響もあったり、治水は複合的な対応をせねばならず一筋縄でいかない部分を感じます。

JAみい平田組合長をはじめ青年部の多くの皆様と直接お話しを伺う機会を頂きました。

この地域はミズナなど葉物野菜を中心に、雇用型による大規模経営が進んでおり、売上1億円を突破する農業経営者が40名以上いらっしゃるとの事。

しかし、ここ4年連続5回目の被災や、コロナ渦により外国人特定技能労働者受入の問題等が重なり、借入が莫大に増えているとの事でした。

こちらにおいても、過去の被災によりハウスへの浸水被害を防ぐブロック積みなどの補助事業を行っていましたが、それを上回る降水量で被害が出てしまいました。毎年のように過去を上回る豪雨被害のために、更なる抜本的な対策を国県市連携して検討する必要があります。

午後はみやま市に戻り、JAみなみ筑後にて、吉田組合長や北原農政連支部長はじめとする皆様から農業被害の聞き取りと現場視察を、地元選出の藤丸敏衆議院議員やみやま市の松嶋市長・荒巻市議会議長とさせて頂きました。

みやま市においては、農産物、機会、園地修復などで今回の被害額は概算6億4千万円に上ります。

冠水により、茄子の収穫不能・設備損害、セルリーやいちごの設備損害、水稲の生育障害など様々な分野に影響を及ぼしています。作物以外にもJAのグリーンセンター・愛菜館・銀水支店の冠水による損害も甚大でした。

その後、高田町亀谷にて溢水によるアスパラガスハウスの浸水被害と、山川町伍位軒地区のみかん園地の地滑り被害などを視察させて頂きました。

時間の制約もあり、全ての被害箇所を視察するわけには参りませんが、詳細な情報はJAや市役所から報告を頂き、国や県で対応が出来るものについて迅速に復旧復興を行えるよう藤丸代議士と連携を取って進めて参ります。

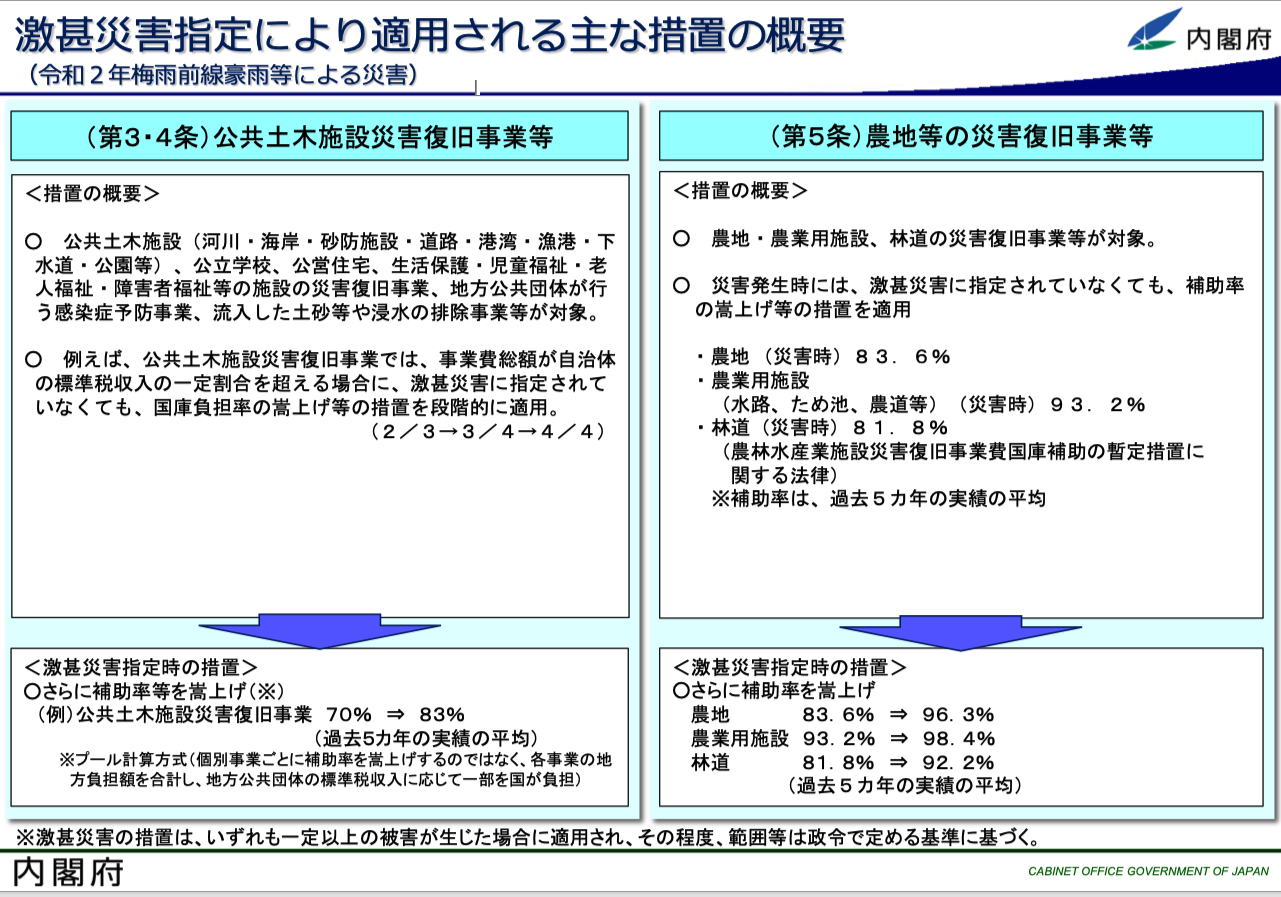

【激甚災害指定見込。農地を含め、被災された方は被災状況の写真を忘れずに!】

我々自民党県議団・県連災害対策本部からも緊急要望をしていた、令和2年7月豪雨災害に対する激甚災害指定ですが、昨日7月10日に内閣府より激甚災害の指定見込みが通知されました。迅速に対応して頂き有難うございました。

これにより道路や河川などの公共土木施設災害復旧事業や、農地・農道・水路などの農業用施設等の災害復旧の為の事業に対し、国からの補助がかさ上げされることになります。

みやま市をはじめ県内多くの農業関係施設も被害を受けており、農業経営再開へ向けて早急な対応が求められていますが、この措置により、県・市町村の財政負担が軽減される事になります。

県における、農業施設復旧事業の中身は今後詳細が詰められる事になりますが、被災された農家の方は、必ず被災状況の写真を撮っておくことをお忘れ無く!

補助事業を利用する際に、市町村が発行する罹災証明が必要になります。他の被害についてもそうですが、被災された方は必ず、被災状況の写真を撮っておいて下さい。

令和2年7月豪雨、自民党県議団・自民党県連合同 豪雨災害対策本部立ち上げ

【大雨時にみやま市・柳川市・大川市の方々気を付けるべきもう一つの情報】

7月6日。天気予報通り、本日は福岡県全域で早朝から強い雨が降り続いています。

矢部川では日向神ダムの放流を知らせるサイレンが鳴っていました。

福岡県内の河川水位・監視カメラやダムの状況はコチラのリンクから確認する事が出来ます

https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php

そして矢部川や筑後川の河口に面するみやま市・柳川市・大川市でもう一つ気を付けなければならないのは、有明海の満潮・干潮です。

日本一の干満差を誇る有明海。満潮時には、水位が上がった有明海が河口を塞ぐような状態になり、上流から流れ込んだ雨水が河川水位を急激に押し上げる可能性があります。平成24年九州北部豪雨も同じ状況で矢部川や沖端川が溢水しました。

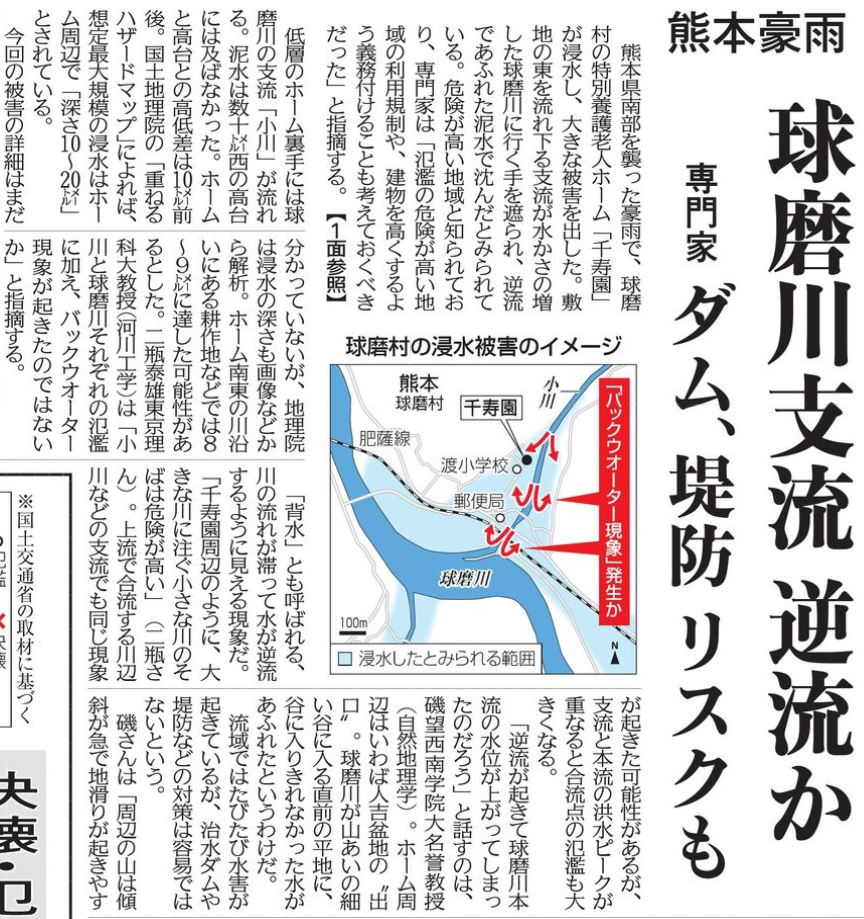

今朝の西日本新聞に解説してありましたが、球磨村の老人ホームが浸水した一因と考えられる「バックウォーター現象」と似たような状況が、有明海満潮時には発生し得るという事です。

本日の有明海の満潮は9:28。この時間を過ぎれば、潮が引きはじめ、河川水位も余裕が出てくるんですが。

今後の防災情報にご注意下さい。

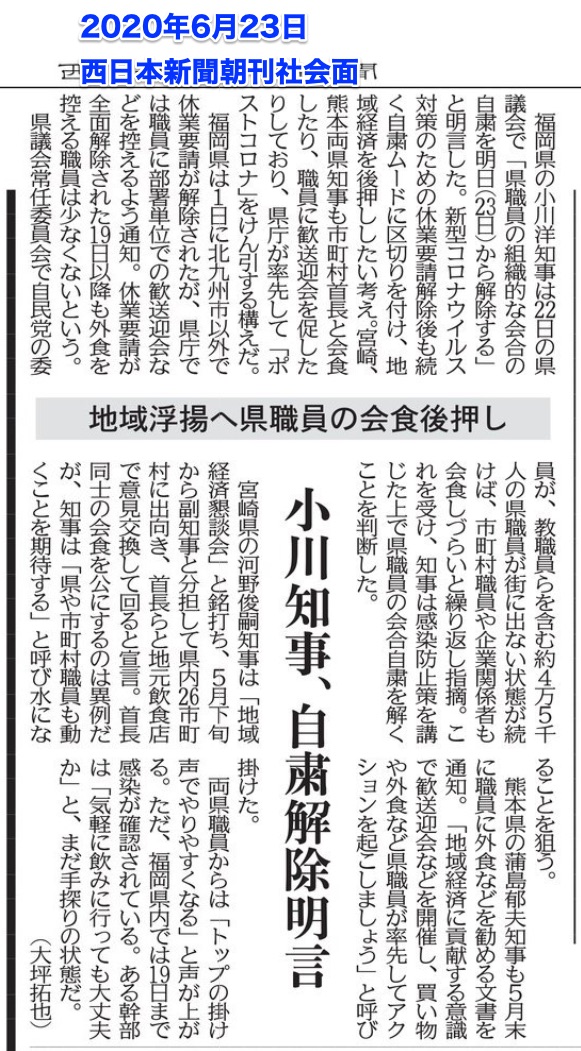

【福岡県職員の会食自粛が解除されました】

長かった6月議会も明日が閉会日です。福岡県においては新型コロナウイルスの拡大を受け、様々な感染拡大阻止の対応の一つとして、組織的な会合(部署による送別会・歓迎会・懇親会など)を県内一律で禁止していました。この措置は、5月25日、全国的に緊急事態宣言が解除された後も継続。

福岡県においては、新型コロナウイルス感染症拡大による経済的打撃からの回復のために、持続化支援金や家賃補助など、様々な施策を打ち出しましたが、県警など含め約4万5千人いる県職員の方々が団体客として地域の飲食店へ出向かない状況自体が、経済回復への足かせになっている可能性がありました。

実際、県内市町村や大手企業は、福岡県の動向を睨み、どう判断を下すか様子見しているフシもあり、「県が自粛しているなか、民間(や市町村)から解除するわけにはいかない」との声が到る所で上がっていました。

休業補償や家賃補助より、お店にとっては客足が戻ること以上の景気刺激策はありません。そういう意味で、今議会提案された「地域経済の活性化」を目的とした補正予算と、県が実際やっている飲み会自粛にもの凄く矛盾を感じ、その点を知事保留質疑として行い、その結果、知事は6月23日から職員の会合自粛を解除する事を明言しました。

ワクチンや治療薬が開発されるまで、我々は新型コロナウイルスと向き合っていく、つまり「with コロナ」の期間を過ごすしかないわけで、アクセル(緩和)とブレーキ(自粛)のバランスを上手く取りながら、感染拡大阻止と経済活性化を同時に達成しなくてはなりません。

今までの経験に裏付けられた感染拡大防止策や、感染が発生してるエリアの人的交流を踏まえた細やかなゾーニングなど、「正しく恐れ、正しく行動する」バランス有る対応こそが今必要とされていることだと思います。

もう一つ、知事に注文しました。

それは、「福岡県職員から一人も感染者を出さない」という、新型コロナ感染症が発生した当初の決意。

これは職員にとってプレッシャーにしかならず、同時に新型コロナ感染者が「悪」かのような、差別や偏見に繋がる可能性があります。

新型コロナ感染症は、ワクチンも治療薬も存在しません。人類は新型コロナウイルスと向き合って生活していくしかありません。

どんなに用心していても、感染する時は感染するし、新しい生活様式を無視していても感染しない人は感染しない。交通事故みたいなものだと思います。

絶対に事故を起こさないと、皆が時速10キロで車を走らせれば、たちまち渋滞が発生し、街は大混乱になります。

知事には、その点を踏まえ、withコロナ期は、もう少し大らかな気持ちで感染者を受け止めるような気運を醸成することを要望させて頂きました。

制度上の色んな不備もあります、皆さんに多くのご不満もあると思います、しかし我々は一人一人社会を構成する者として、傍観者や評論家にならず、それぞれの立場で出来る事を、無理がない範囲で進めて行くことこそ、新型コロナ感染症から経済を復興させる1番の近道だと信じています。

【アフターコロナまでの福岡の観光をどう支えるか?】

令和2年6月議会の一般質問「アフターコロナの観光戦略、自治体とマイクロツーリズム」無事終了。下記リンクから詳細が確認出来ます↓

https://itahashi.info/blog/20200618161322

特に修学旅行に関しての質問が反響を呼び、西日本新聞・朝日新聞・読売新聞に取り上げて頂きました。なかなか県議会の質問内容が記事になることは少ないので、多くの方にメディアを通じて議会活動を伝えて頂く事はありがたいことです。

(1)新型コロナはワクチンや治療薬が出来るまで完全に克服できるものではなく、「自粛」と「緩和」が繰り返される「withコロナ」期がしばらく続く。その中で、県は今までの延長線にある観光施策ではなく、マイクロツーリズムのコンセプトを活用した地域の方が地元を周遊する近距離観光に軸足を置いた新たな施策を作るべき。また、それは観光振興課だけで行うのでは無く、魅力的な個店・商店街を開発する中小企業振興課、マイクロツーリズムの移動範囲にあたる広域地域振興課とも連携すべし。

(2)夏の甲子園は中止されたが、世論に後押しされる形で、各地域で代替大会が開催されることになった。同様に、休校の余波で忙殺される学校の先生が、安全安心を盾に修学旅行を含む学校行事を延期・中止するのは一定の理解をするが、子供達にとって一生に一度の修学旅行を行うことは、教育的にも、観光客が激減している地域振興にも有益。現在、県内一律「修学旅行などの学校行事は中止」と通達されている現状を見直し、現場の先生方の負担をなるべく減らし、リスクも抑える形で、例えば県内を目的地とする修学旅行を検討できないか?

細かな問いも含め、上記リンクから答弁も詳細は確認出来ますが、大変納得のいく回答を得ることが出来ました。

これを切っ掛けに、既に修学旅行誘致に対し助成事業を計上した柳川市はじめ県内市町村と連携し、「withコロナ期」の新たな観光を支えていきたいと思います。

【新型コロナのもと、スポーツ大会を開催する基準を考えてみた】

新型コロナウイルスで様々なスポーツ大会が中止になっている。甲子園や、インターハイ、中体連なんかもそうだ。

自分は、みやま市少年ソフトボール連盟の会長を仰せつかっているが、こちらも同様の悩みを抱えている。

「市少年ソフト連盟として今年度4つの主催大会があるけど、どうするべきか?」

事務局から相談を受けて私からの下記のようなアドバイスをしました

大前提として、「全国大会へ続く全ての公式大会が中止となった今、子供達、保護者、関係者が、打ち込んできたソフトボールの集大成が出来るように、何らかの区切りとしての大会を開いてあげたい」というのが想い。その上で、

(1)先ず、ソフトボール大会のリスクを認識しよう

「三密(密集、密接、密閉)」と言うけれど、ソフトボールの試合において、三密が長時間発生することは考えられない。格闘技的な、身体の接触もほとんど無い。

試合会場に向かうまでの三密も、基本はチーム毎の借り上げバス移動であったり、父兄の車に乗り合わせて移動なので、不特定多数の人との三密とはリスクが違う。これが駄目なら学校再開自体がリスクでは?

そもそも筑後エリアでは新たな感染者が一月以上出ていない。

(2)新型コロナ自体のリスクを認識しよう

福岡県では5月14日から、全国的には5月25日から緊急事態宣言が解除されている。県内の移動については具体的な制限は無い。

緊急事態宣言解除の際福岡県が表明した「医療提供体制確保の準備に入るための指標」(分かり難い表現だが、コロナ第二波発生の指標と個人的に理解している)等、国や地域で指標が設けられた。それを試合に参加するチームが存在するエリアに当てはめる事で、主催者としてのリスクの把握に繋がるのでは?我々独自の開催可否を判断する指標を設けたらどうか?

(3)大会を催すには、準備期間が必要

一度「中止」の判断をすれば、「やっぱりやろう」と元には戻れない。

国や自治体の緊急事態宣言解除の基準値を参考に、独自の基準を設けて、基本は開催を前提として準備を行い、大会開催の1週間前あたりで開催の可否を判断するのが良いのでは?

上記の事を踏まえ、数値的な基準を設けたらどうかと役員会にて検討を依頼しておきました。

結論はまだ分かりませんが、感情や雰囲気では無く、開催をすること前提に、もっと具体的な数字などで開催可否を直前に判断をするのが現実的かなと思っています。

我々にとって、1番楽なのは、眉間に皺を寄せてリスクを言い訳に「なにもしないこと」です。しかしその先にあるのは社会活動の停滞です。

もしなにかトラブルが起これば、酷い批判を受ける可能性もありますが、だからといって、批判を恐れて何もしないことが良いとは思いません。皆さんに説明が出来るような形で、今後の少年ソフトボールの活動を進めて行きたいと思います。

(写真は、宇津木妙子元全日本女子ソフトボール監督と藤本索子三潴高校女子ソフト監督(北京オリンピック金メダリスト)をお招きして、みやま市にて開催したソフトボールクリニックの集合写真)

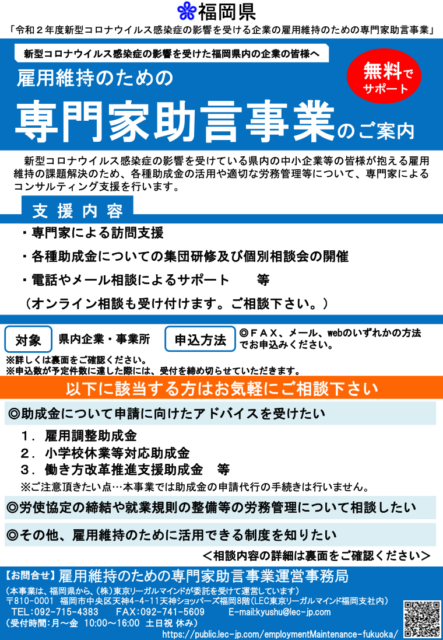

【コロナショック、雇用調整助成金等のハードルを下げる新たな福岡県の支援策】

みやま市もそうですが、コロナショックにあたり休業する事で給付金などの公的支援を受けられる支援策がありますが、このような場合は従業員の生活を守るためにも休業手当を補償する必要があります。

コロナショックの影響により休業し、営業収入が無い上に、休業手当となると相当な負担となります。そこで、従業員の雇用を守る目的で、休業手当のうち中小企業なら最大90%が補助される「雇用調整助成金」の特別措置がコロンショックの目玉支援策の一つとしてあります。

しかしながら、「雇用調整助成金」はそもそも製造業がリーマンショックのような状況に陥った場合を想定して作られた事業です。故に、今回大きな痛手を受けている飲食業はじめ、サービス関係の事業者にはなかなか馴染みが無いのも事実。

そこで、福岡県は「雇用調整助成金」「小学校休業等対応助成金」「働き方改革推進支援助成金」のような社会保険労務士が申請代行をする支援事業を中心に、専門家が申請等についてのアドバイス(あくまでアドバイスで、申請代行は行いません)をする事業を立ち上げ、5月22日から申込を開始しました。

下記のようなご要望をお持ちの方に↓

◎助成金について申請に向けたアドバイスを受けたい

1.雇用調整助成金

2.小学校休業等対応助成金

3.働き方改革推進支援助成金 等

(※本事業では助成金の申請代行の手続きは行いません。)

◎労使協定の締結や就業規則の整備等の労務管理について相談したい

◎その他、雇用維持のために活用できる制度を知りたい

直接お電話にてご相談を賜り、下記のいずれかのご支援をさせて頂きます↓

・専門家の訪問支援

・研修、相談会への参加

・電話やメールによる相談

・オンライン相談

・参考資料のご提供

料金は無料です。

ご希望される方は添付申込書をプリントしてFAXするか、下記URLから申込が可能です↓

福岡県 令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業の雇用維持のための専門家助言事業

県労働局にも、今回影響が大きい、飲食・サービス業には特に配慮をして、雇用調整助成金の特例措置がしっかり活用頂けるようお願いをしております。

使える支援を存分に使いこなして、一日も早く新たな日常を取り戻しましょう!

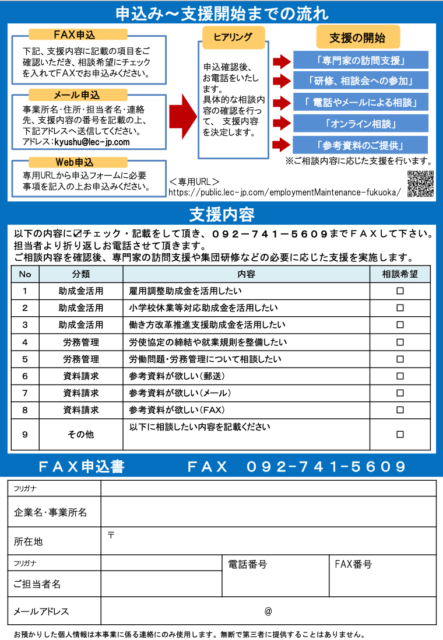

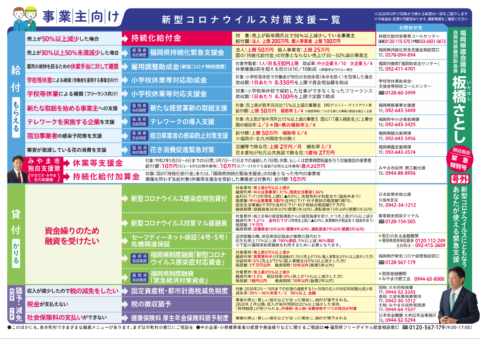

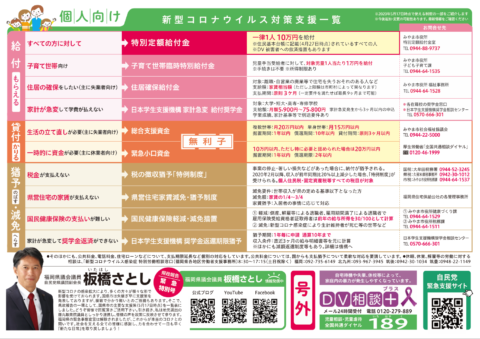

【コロナショック!あなたが使える緊急支援一覧表】

新型コロナウイルスの感染拡大で、国県市が矢継ぎ早に支援策を発表しておりますが、複雑で分かり難いとのご指摘を受けております。

この度、県政報告の一環として、国県市の主要な支援策(5月17日時点)を一覧表にしました。写真を添付します。みやま市内では明日(5月21日)の主要新聞に折り込みをさせて頂きます。必要な方に必要な情報が行き届くよう、回覧するなど活用頂ければ幸甚です。

写真だと読みにくい方は下記URLよりオリジナルのPDFファイルをダウンロードして印刷する事をオススメします↓

PDFファイルのダウンロードはこちらをクリック

尚、地元であるみやま市を対象として標記しております、みやま市以外にお住まいの方は、市独自支援策と問合せ先をお住まいの市町村のものに読み替えてご利用下さい。

5月17日時点の情報を元に作成しております、今後追加・変更の可能性有りますので、最新の情報をご確認ください。

また、多くの皆様から「自民党が作成している緊急支援策を纏めたサイトがもの凄く分かり易い」と好評を頂いています。こちらは国の施策が中心ですが、是非そちらもご利用ください↓

新型コロナウイルスにともなう〜あなたが使える緊急支援

福岡県の緊急事態宣言は解除されましたが、これからが本当のコロナとの闘いです。社会を支える全ての皆様に感謝し、力を合わせて一日も早く「新たな日常」を取り戻しましょう!

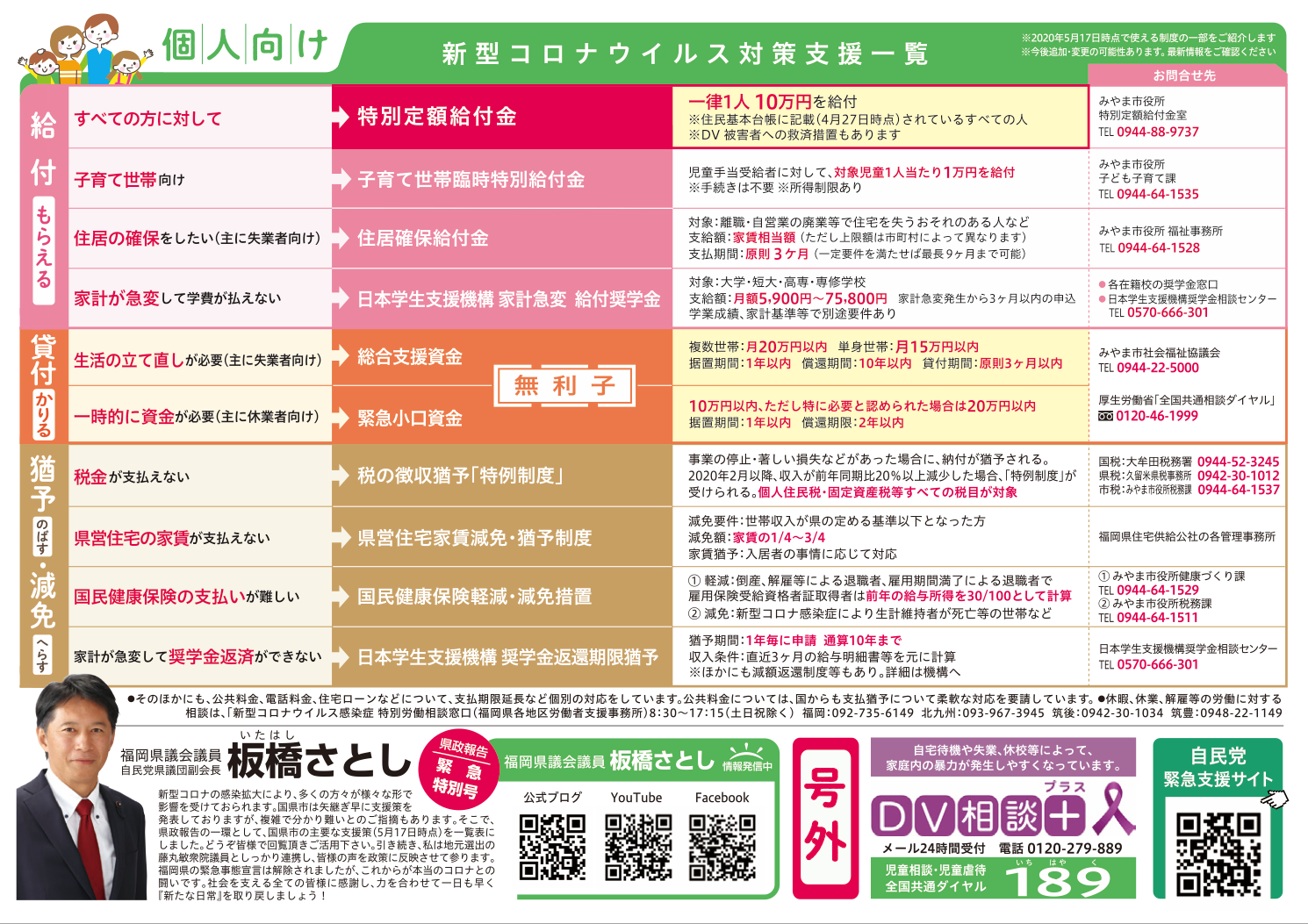

【コロナショックを田舎から乗り越えよう!】

先日ご紹介した「みやま タクシー デリバリー(宅配)サービス」

https://itahashi.info/blog/20200516112427

が、早速5月19日朝日新聞朝刊の地方面に取り上げて頂いていました。

国土交通省が、新型コロナで苦境に立たされたタクシー業界・飲食業界双方からの要望が高かった、タクシーによる飲食物のデリバリーを認める特別措置は、4月21日に発表されました。

当初は5月13日までの予定が、5月末まで延長され、その後全国的な需要の高まりをうけて、9月末までの再延長となりました。

先日もお話ししたとおり、コロナショックの支援策として飲食店のデリバリー対応を促すような施策が沢山ありますが、UberEatsや楽天デリバリーのエリア外では、人材・機材的になかなかハードルが高い。

一方で、タクシー業界も経営が厳しいところでありますが、こと地方においては、交通弱者の移動手段、買物難民対策など、タクシーが持つポテンシャルやコストパフォーマンスは、コミュニティバスなどと比較しても大変高いと思います。

新型コロナウイルスは深い深い爪痕を我々の日常生活に残しましたが、それを指を咥えて眺めるわけにはいきません。都会で不可能な通勤時の三密削減や、リモートワーク・リモート授業による距離的不利を埋める手法の一般化など、ピンチを、変化を、チャンスに変える事が出来るかどうかが問われているんだと思います。

地方都市・田舎にとっては「バブルもこんけど、コロナもこんよ」の意気込みで、色んなチャレンジをしていきたいと思います。

地元の藤丸代議士にも既に現状をご説明差し上げたところ、法改正で恒久化出来ないか前向きに働きかけをして頂ける事になりました。今後に期待です!

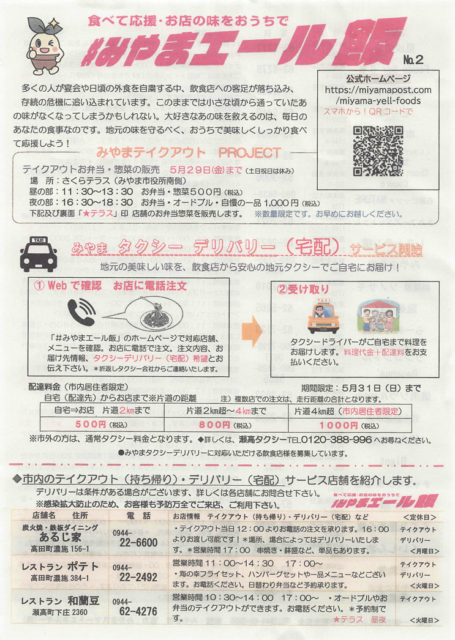

【みやま タクシー デリバリー(宅配)サービス開始!】

食べログか!っていう程、みやま市のテイクアウトのレビューを連続投稿して申し訳ありません。

#みやまエール飯 に新たなサービスが登場!その名も「みやま タクシー デリバリー(宅配)サービス」です。

国や県は、新型コロナで苦境に立つ飲食店がテイクアウト・デリバリー化する場合の補助を、新型コロナの救済策の一つとして打ち出しています。

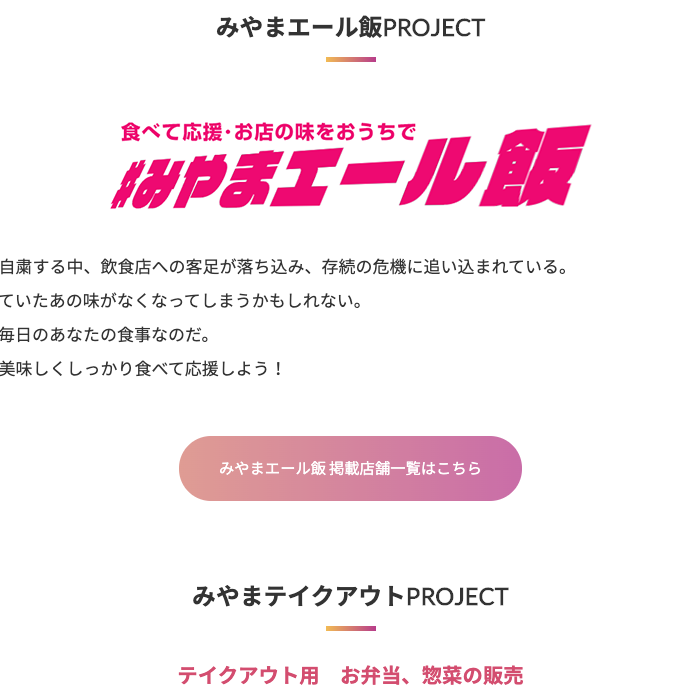

そこで、観光協会の皆さんと考えた第一弾が #みやまテイクアウトPROJECT

一箇所で纏めて販売することで、販売効率を高めて、お客さんにとっても選ぶ楽しみを提供できる。みやま市役所とJAみなみ筑後本所横という売り場の立地を最大限に活かして、もし売れ残りそうな時は、職員さん達是非ご協力をとお願いして、連日売り切れ御免の盛況となっております。出品者の方からは、5月末までの予定をもっと延ばして欲しいとの嬉しい声も頂きました。

もう一つのチャレンジが、デリバリーでした。

UberEatsの範囲外であるみやま市のような地域にとっては、宅配しろって言われても、自前で宅配の機材や人員を揃えなければならず、ハードルとリスクが高いのが事実です。

そんな中、新型コロナの影響で打撃を受けているタクシー事業者が、飲食のデリバリーが出来るよう規制緩和することを4月21日に国交省が特例措置として発表しました。

タクシー自体、コロナショックで需要が減っている中、これをなんとかマッチング出来ないか相談して、やっと実現に漕ぎ着ける事が出来ました。

緊急事態宣言が解除され、タイミングを逸したかも知れませんが、多くの関係者の皆さんの奮闘有難うございます🙇

コロナショックで大変な状況であるのは間違いないです、しかし、諦めず、前向きに、みんなで知恵を出し合いながら、新しい日常を取り戻す為に努力して参ります!

どうぞみなさん、地域の飲食店をご贔屓に!

#みやまテイクアウトPROJECT

https://miyamapost.com/miyama-yell-foods

#みやまエール飯掲載店舗一覧

https://miyamapost.com/place/type/yell-foods

#1万件ポストプロジェクト

【福岡県、新型コロナの緊急事態宣言解除】

本日(5月14日)、安倍総理より福岡県を含む39県において新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されました。これも、国の方針を受け入れて頂き、不自由のなかコロナ拡大阻止にご協力頂いた皆さんのお陰です、有難うございます。

国の発表を受け小川知事が記者会見を行い、緊急事態宣言解除に伴う福岡県の対応が発表されました↓

県立学校は5月18日から分散登校開始。5月25日から全面登校になりますので、市町村の学校も横並びになると思われます。学校の再開は、社会生活の再開にも直結すると思われます。

緊急事態宣言が解除され、県知事が発する自粛のお願いは法的根拠の無い「お願い」ベースとなります。が、2月末に独自の緊急事態宣言を行い、一旦はコロナ封じ込めに成功したと思われていた北海道が再度感染が広がっている状況を考えると、ワクチンが出来るまで、我々は「新しい日常」を上手く取り入れていくしかないと思います。

ここからが、新型コロナウイルスとの闘いのスタートラインです。

新しい日常を取り戻すべく、心を一つに頑張りましょう!

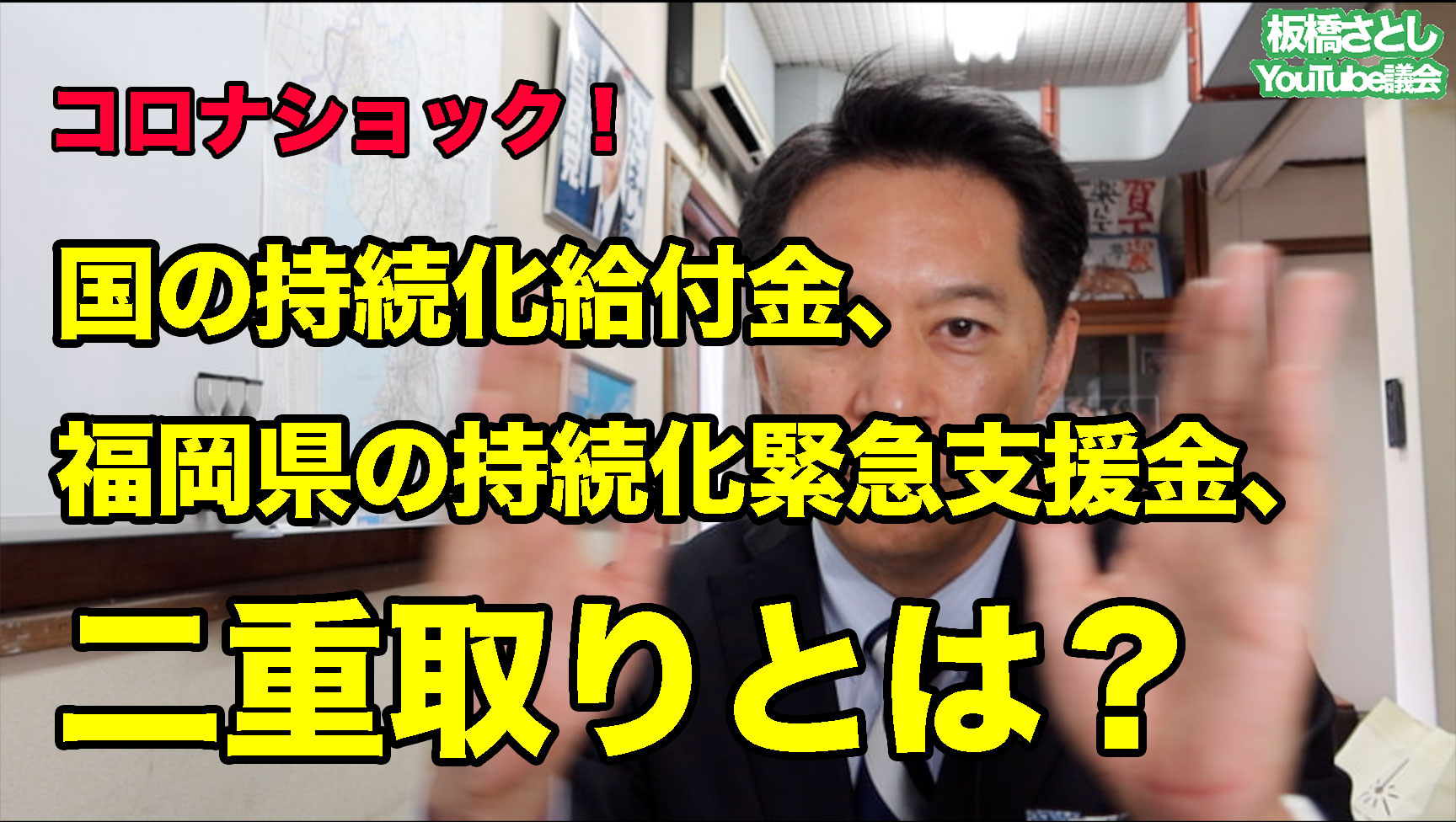

【YouTube議会:みやま市民限定!国県の「持続化給付金」とみやま市の独自支援策を最大限活用するには】

皆さんこんにちは!板橋さとしのYouTube議会です。

国と福岡県の持続化給付金・支援金の二重取りについての前回の動画は、多くの方にシェアして頂き、今日時点で約7000回も再生してもらいました、有難うございます。

で、本日は私が住んでいるみやま市。人口3万7千人の小さな市ですが、国・県に続いて、こちらでも新型コロナ対策で独自の支援策を第一弾、第二弾と発表したんですが、

これが、若干ややこしい点があり、申請の入口を間違えると、本当は貰えるものも貰えなくなる可能性があります。

そこで本日は、3万7千人のみやま市民限定!

国県の「持続化給付金・支援金」とみやま市の独自支援策を最大限活用する方法についてご説明します。

自分はみやま市民じゃないよ、と思われる方々も、もしお知り合いの方でみやま市民の方がいらっしゃいましたら是非シェアして下さい!

さて、5月11日、みやま市において、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延期をうけて、市の独自支援策の第2弾が発表されました。

みやま市の事業者さんにとっては使い勝手の良い支援策ですから、是非、国や県の支援策と併せてご活用を頂ければと思います。

国県の「持続化給付金・支援金」の解説は、私のYouTube議会でも、何度か取り上げておりますので、その動画もご参考にして頂ければと思いますが、

今回発表されたみやま市の独自支援策、よく調べてみると申請するにあたり、国県市から発表された様々な支援策を、最大限に活用するためには、ちょっと気を付けて頂きたい点がありましたので、こちらを改めて、ご説明します。

みやま市は4月30日に補正予算を可決し、第一弾となる2つの独自支援策を発表しました。

一つは、国・県の持続化給付金・支援金を利用する事業者向けに、市独自で10万円を上乗せする「持続化給付加算金」、主な対象者は画面の通りです。

二つめは、5月2-6日の間、市が要請した休業又は営業時間短縮に応じた飲食店などの対象事業者に10万円を給付する「休業等支援金」、こちらの主な対象者も画面をご覧下さい

両方とも、コロナショックで影響を受けた、事業者を応援するため、10万円を給付する事業ですが、「持続化給付加算金」か「休業支援金」の、どちらかを選択しなければならず、二重取りは出来ません。

今回は特に、「持続化給付加算金」と「休業支援金」、この両方の対象となる事業者の方。

対象者を画面に表示しておりますが、こちらの方々は、申請の際、気を付けないとコロナ支援策を最大限活用出来ない可能性がありますので、「そんなの分かってるよ」と仰る方は聞き流して頂ければ結構ですが、念の為解説をさせて頂きます。

第一弾の支援策が発表される際、4月末に、市から説明を頂きました。その際は、

30%以上売上減の方は国県の持続化給付金を申請されるだろうから、その方は手続きが簡単な市の「持続化給付加算金」を利用され、30%以上売上が減っていない方を含め、市が休業や営業時間短縮を要請する対象事業者(飲食店など)は、給付までのスピードが速い「休業支援金」を利用されるのではと想定されていました。

その後、5月11日に、政府の緊急事態宣言の延期を受けて、みやま市は「休業支援金、追加支給」として第2弾の支援策を発表しました

こちらは前述の4月30日に可決された「休業支援金」の内容に追加して、5月7-31日の間に、1週間以上休業又は営業時間短縮に応じた事業者が、更に追加で10万円を給付申請できる支援策です。

これにより、市の要請に応じて、2回休業または営業時間短縮された対象事業者の方は休業支援金10万円を2回、合計20万円受け取ることが可能となります。

で、ここで大切なのは、この追加支援は「休業支援金」の追加策です。だから第1弾の「休業支援金」の条件同様、第2弾で追加された「休業支援金」は、「持続化給付加算金」との重複申請は出来ません!

ですから、みやま市が発表した第二弾の支援策、飲食店など対象企業で5月7日から31日の間に1週間以上休業や営業時間短縮をされ、「休業支援金」を申請するご予定の方は、国・県の「持続化給付金・支援金」を受け取られている場合でも、みやま市の「持続化給付加算金」は申請しないで、「休業支援金」を申請するようにして下さい。

なぜ、これを殊更強調するかというと、みやま市の第2弾となる独自支援策は、「休業支援金」だけに支援メニューが追加され、10万円プラス10万円で、最大20万円の支援金が受け取れるようになったのに対し、第一弾のメニューにあった「持続化給付加算金」は、第2弾で追加策が無い為、最大10万円しか加算金を受け取れないという事になります。

つまり現状では、市の「持続化給付加算金」を先に申請してしまうと、後で「休業支援金」は申請出来ません。

ここで、お間違いのないようにして欲しいのは、国の「持続化給付金」、県の「持続化支援金」は市の支援制度とは独立しており、全く別の制度です。

つまり、国・県の「持続化給付金・支援金」を申請されているからといって、市の「持続化給付加算金」を申請しなくても大丈夫です。その場合でも「休業支援金」を申請する事が可能です。

故に、みやま市の「持続化給付加算金」「休業支援金」の両方の対象となる事業者で、国県市の支援策を最大限活用出来るのは、国又は県の「持続化給付金・支援金」を申請し、みやま市の「休業支援金」を二回申請する場合となります。

もちろん、これはそれぞれの支援策の対象要件に当てはまる事が大前提ですが、今回のコロナショックで大打撃を受けていらっしゃる飲食店はじめ、多くの事業者さんが行政の支援策を理解し、しっかり活用頂く事が、日常を取り戻す為に1番大切だと思っております。

5月14日には政府が緊急事態宣言の特定警戒都道府県を見直し、福岡県でも休業要請等の緩和が行われる可能性が高まっています。

我々にとっても、日々刻々状況が変わっており、今日述べた情報が明日には陳腐化するかも知れませんが、

出来る限りタイムリーに、情報発信して、この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えたいと思っています、板橋さとし の YouTube議会 チャンネル登録宜しくお願いします!

板橋さとし でした。

😊

参考資料

経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

経済産業省「持続化給付金申請ページ」

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

福岡県「持続化緊急支援機の概要」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/111838.pdf

福岡県「持続化緊急支援金申込ページ」

https://www.kinkyushienkin.pref.fukuoka.lg.jp/s/RegisterEmail

みやま市「がまだす。みやま全力応援金」

http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=23029

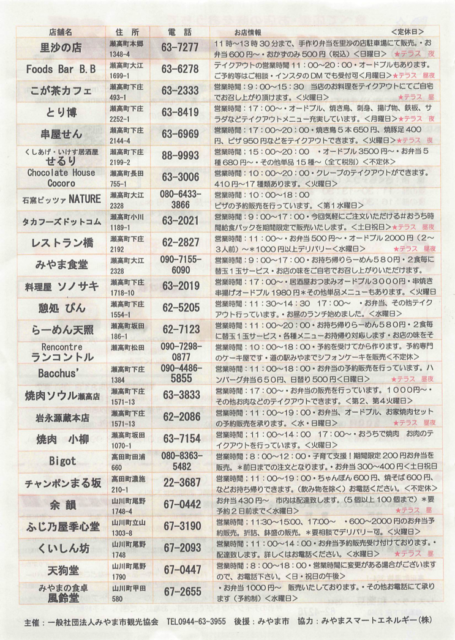

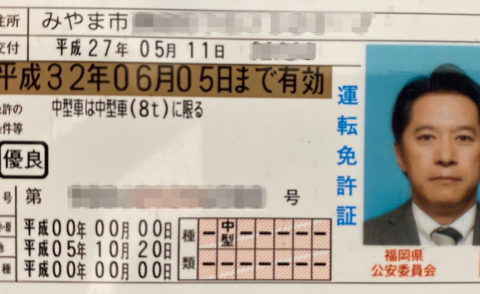

【福岡県内で運転免許が更新時期の方へ】

私の誕生日は5月5日で、多くの皆様から御祝いのメッセージ頂き有難うございました!

実は、今年が丁度免許更新だったのですが、現在新型コロナウイルスの影響で福岡県内の運転免許試験場は全て更新手続きが休止されています。

で、どうすれば良いのか、あれこれWEBサイトを調べると、手続き方法を案内してあるページを発見しましたが、ちょっと分かりづらかったので、今回は免許更新しなくちゃいけないのに、試験場が休止しててどうすりゃ良いの?という人の為に私の体験談をご披露します!

免許更新が出来ない現在、免許の更新期限を3ヶ月延長する事が可能です。

その為には

(1)近くの警察署の交通課か試験場で延長申請

(平日9:00−17:00)

又は

(2)郵送にて延長申請

を行います。

郵送はトラブルがあると面倒なので、私は最寄りの柳川警察署へ向かいました。

柳川警察署は入口から左手に「交通課」のカウンターが有ります。

そこには「運転免許更新の延長申請書」が既に並べてあり、カウンター越しに「免許更新延長手続きに来ました」と言えばOKです。

申請書も住所と名前を書く程度の簡単な内容。

更新期限が近づいている免許証を渡すと、裏面に新しい更新期限を記載してもらい手続き完了です。5分も掛かりませんでした!混雑もしてませんでした。

係の方からは「万が一、新しい延長期限が来ても、運転免許試験場が休止の場合は、再度手続きをしに来て下さい」との事。

この手続きは、免許の更新期限(誕生日の1ヶ月先)が2020年7月31日迄の人が対象となります。

詳しくは県警のホームページをご覧下さい!

https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/konona_3.html

https://www.police.pref.fukuoka.jp/ko…/unshi/konona_3_2.html

【YouTube議会:国の持続化給付金、福岡県の持続化緊急支援金、二重取りとは?20200502】

こんにちは!板橋聡のYouTube議会です。

4月30日に国の補正予算、5月1日に福岡県の補正予算が成立し、

先日ご紹介しました、コロナショックで売上減少した事業主を支援する、返済不要の、国の持続化給付金、県の持続化緊急支援金、の申請受付が始まりました。

両方ともWEBによる申請を基本としています。申請先はこの動画の説明欄にリンクを貼っていますのでどうぞご活用下さい。

で、これらの制度をおさらいすると、前年同月比で50%以上売上が減少した法人・個人事業主に最大200万円を給付するのが国の持続化給付金。そして、国のこの制度に引っかからない、前年同月比30%以上50%未満の売上が減少した法人・個人事業主に最大50万円を給付するのが県の持続化緊急支援金です。

50%以上減少している会社は国の制度を利用して下さい。50%までは減少していないけど30%から50%減少した会社は、県の制度が利用できます。というご説明をしていました。

そんな中、昨日西日本新聞に

「給付金『二重取り』も」

という記事が掲載されて、なんだ?両方貰えるのか?という問合せが急増しています。

そこで、今日は国と県の持続化給付金・支援金の「二重取り」について解説したいと思います!

まず国・県の持続化給付金・支援金の申請要件を確認します

国・県で共通している申請要件は「今後も事業継続の意思がある」「資本金10億円未満」「従業員数2000人以下」「給付は一回限り」などですが、決定的に違うのは売上の減少幅とその見方です

国の持続化給付金は、2020年1月から12月の間で、前年同月比で一ヶ月でも売上が50%以上減少している会社となります。

今日は5月2日ですが、1月から4月まではまだ50%以上売上が落ちた月が無くても、将来、例えば6月とか7月あるいは12月までに50%以上売上が落ちた月があれば、申請する事が可能となります。シンプルですね。

一方、福岡県の持続化緊急支援金は、2020年1月から、申請日の前の月までの対象期間に、ひと月でも売上が30%以上、50%未満減少している月があること。

そして、対象期間にひと月でも50%以上売上減少した月が無いこと。国の持続化給付金を申請していないこと。が条件となります。

国よりちょっと複雑ですが、そもそも県の持続化緊急支援金は、国の制度を横に広げて対象者を拡大し、一人でも多くの事業主を支援できるようにすることが目的となっています。

この条件、見方をちょっと変えれば、国の持続化給付金と二重取りにならないように条件を付けているのがよく分かります。

つまり申請するまでにひと月でも50%以上売上が減少している場合は、国の給付金の要件を満たしているので、実際給付額も国の方が大きいですし、そちらを利用して下さいという事になります。

ですから県の持続化支援金の申請には、2019年1月から申請する日の前の月、

つまり今日申請するなら、2020年4月までの月ごとの売上が確認出来る、確定申告書類等を提出する必要があり、国か県どちらの給付金・支援金の適用になるかをきちっと確認する事になっています。

で、ここで、なぜ「二重取り」という表現が報道でなされたかという事ですが、これは申請期間の長さが影響していると思います。

国の持続化給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。

一方、県の持続化緊急支援金の申請期間は令和2年5月2日から、緊急事態宣言解除が発表された日の翌月末となっています。

ですから、5月2日現在、緊急事態宣言の延長が決定的になっておりますが、5月中に解除された場合は6月末、6月に解除された場合は7月末が県の持続化緊急支援金の申請締切となります。

例えば4月までに売上が30%から50%減少している事業者の方は、県の持続化支援金を申請していただく訳ですが、その後、新型コロナウイルスの影響で、売上がさらに落ち込み、5月や6月の売上が50%以上落ち込んだ場合は、国の持続化給付金の要件を満たす状況になりますので、国の持続化給付金の申請が可能となります。

その場合、県は一旦、県の持続化支援金を受け取っている事業者の方が、その後経営環境が悪化して、国の持続化給付金を受け取られたとしても、県は県の持続化支援金の返還を求めない事になっています。

私がご相談を受けた方で、「うちは4月はまだなんとか前年同月比35%位の売上減少だけど、5月は確実に50%以上売上が減る見込み。だから県の補助金申請を待って、給付額が大きい国の補助金を申請しようかと思う」と仰ってる方がいらっしゃいました。

国の給付要件を満たさないが、困っている事業者を、なるべく迅速に支援することが目的である、県の持続化支援金ですから、

この様な場合は国の持続化給付金を待たずに、先ずは県の支援金を申請して下さい。そして、コロナの混乱が長引き、将来万が一50%以上売上が減った場合は、追加で国の給付金も申請する事が可能です。

このようなケースを「二重取り」と表現するのは誤解を招きやすいかなと感じますが、国の給付金を先に受け取った場合は、県の支援金は申請出来ないため、事業者間で差が出来るのも事実です。

が、それについて、新聞記事にあるように県担当者は「給付総額よりも困っている人にいち早く手を差し伸べたかった。やむを得ない」とコメントしております。

今後、更なる補正予算などで事業支援のメニューが出てくる可能性もあります。

しかし大切なのは、とにかく今ある危機を乗り切るために、先ずは御自身が要件を満たす全ての給付金、支援金、補助金などの制度を、遅滞なくご活用頂く事が大切です。

持続化給付金・支援金は、先ずは県の支援金をご検討下さい。

我々にとっても、日々刻々状況が変わっており、今日述べた情報が明日には陳腐化するかも知れませんが、

出来る限りタイムリーに、情報発信して、この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えたいと思っています、板橋さとし の YouTube議会 チャンネル登録宜しくお願いします!

参考資料

経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

経済産業省「持続化給付金申請ページ」

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

福岡県「持続化緊急支援機の概要」

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/111838.pdf

福岡県「持続化緊急支援金申込ページ」

https://www.kinkyushienkin.pref.fukuoka.lg.jp/s/RegisterEmail

【南筑後でもPCR検査センター設置、でもご注意下さい!!】

福岡県医師会の定例会見にて、みやま・柳川・大牟田エリアの医師会で南筑後にPCR検査センターを5月7日から設立することが発表されました。

ドライブスルー型になると仄聞しておりますが、このPCR検査センターは「管内の医師がPCR検査を必要と判断して紹介状を持参した患者さん」のみが対象となります。

★☆★☆★☆★☆★☆

かかりつけ医の紹介状無しに、直接検査場に行っても検査は出来ません

楽天や通信販売の新型コロナウイルス検査キットで陽性になっただけでは検査出来ません。

★☆★☆★☆★☆★☆

今後とも、身体の不調を感じたときは先ずはかかりつけ医にご相談下さい。

現在、福岡県域(政令指定都市と中核市(久留米)を除いた地域)のPCR検査の一日のキャパは200名、そして一日平均60−80件位を検査しています。

福岡県域においてはPCR検査のキャパが足りずに検査が出来ないという状況にはなっておりませんが、今後南筑後のPCR検査センターと合わせて更に防疫体制が整うと見込まれます。

皆様におかれましては、今の我々の行動が2週間先の未来を作るとの想いを新たに、減少傾向にある新型コロナ感染者を更に封じ込めるためにも三密を避ける一層のご協力をどうぞ宜しくお願いします🙇

【新型コロナとダイエットと私】

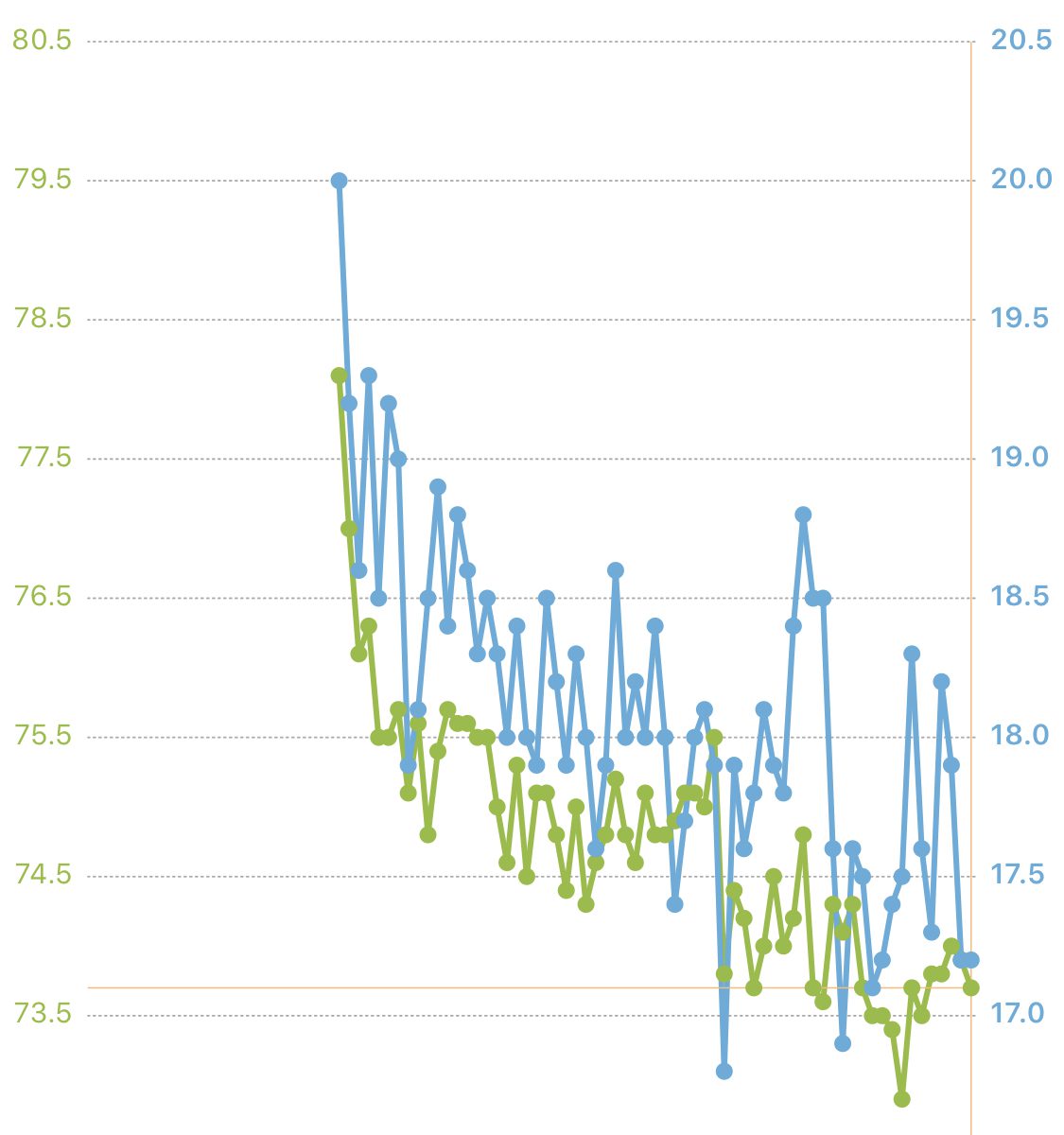

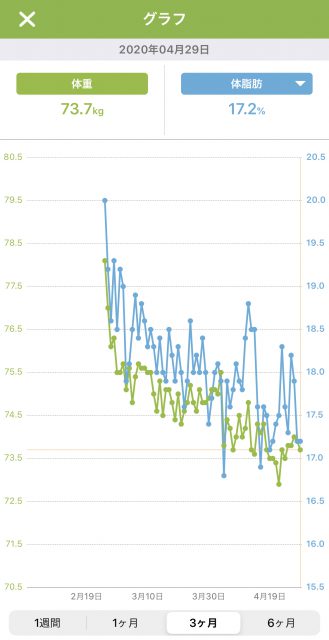

日頃の不摂生が祟り、徐々に体重が増加していました。ベストは73.5キロで、危険水域を75キロと設定していました、が、今年の年末年始から2月の視察ラッシュに続く運動不足&カロリー過多でとうとう体重が78キロ超え。これはヤバいと一念発起しレコーディングダイエット(←これ炭水化物ダイエットより自分に合ってます、オススメ)を始めました。

コロナショックで夜の会食が減ったのも幸いし、約2ヶ月で現在体重は73kg位まで落ちてきました。

ダイエット始めてからの体重と体脂肪の推移グラフを晒します。

ダイエットは結婚式前、史上最高85キロ超えの時、そして今回と3回やりましたので個人的にノウハウが溜まってます。大事なのは最初の3週間と目標体重に近づいてからの3週間。

最初の3週間はなかなか努力が体重に反映しないのでイライラしますが、そこを焦らず諦めず胃が縮小するのを待って頑張ると、自然と食べる量が減って、体重は上がったり下がったりを繰り返しながらジワジワと減少期が始まります。

そして目標体重に近づいたら、達成感で気が緩むところをグッと我慢して、そこから3週間、ダイエットをしっかり頑張って目標体重の維持をすれば身体がその体重に併せた状態になり、急激なリバウンドは起きにくい状況になります(もちろんその後の生活の乱れが積み重なるとジワッと体重は増えるわけですが)。

で、何を言いたいかと言うと、別に私のダイエット自慢では無く、現在の新型コロナウイルス感染症の状況は正にこの状況に似ているなと思った次第。

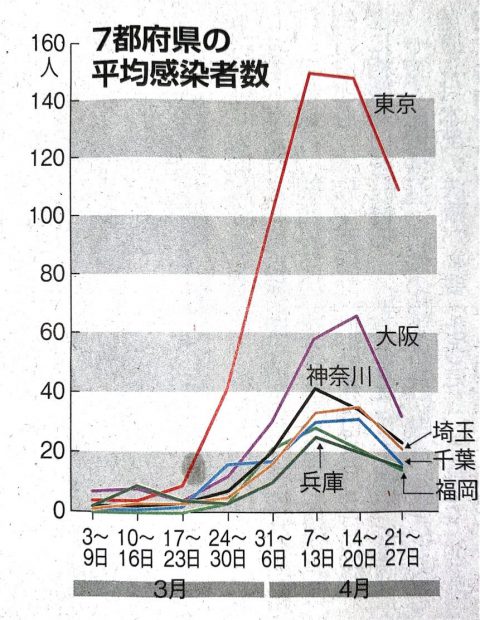

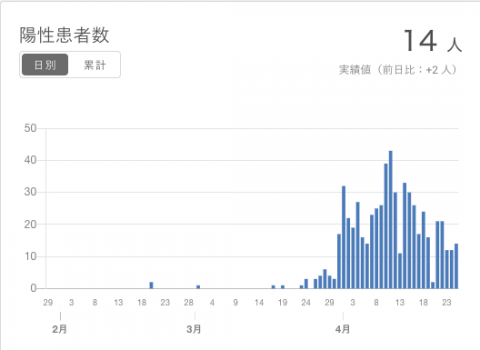

今日、福岡県で新たな新型コロナ陽性と判明した方は14名。東京で47名。

県内の日別の陽性患者の推移、そして今日の産経新聞に載っていた7都府県の週平均感染者数のグラフを添付しますが、はっきりと減少傾向が読み取れます。

これは4月7日の緊急事態宣言以降、国民の皆さんがご理解ご協力頂いたそのお陰に他ならないと思います。本当に有難うございます。

しかし!しかし!

ここで緩むと間違いなく強烈なリバウンドが発生します。

ダイエットと一緒にするな、というご意見あるかも知れませんが、まだこの減少傾向は本物では無く、あくまで2週間前の皆さんの努力がやっと今、形となって現れているだけです。

GWが正念場と色んな方々が繰り返し仰られている通り、この流れを本当に収束へと結びつけるためには、更に2週間先の未来の為に、このGW、出来る事を一人一人が心がける事が本当に重要。正に正念場です。

今の努力が2週間先の未来を作ります。厳しい状況が続きますが、これまでの努力を水泡に帰さないよう、どうぞ皆さん、ともに力を合わせて、未来を作りましょう!日常を取り戻しましょう!

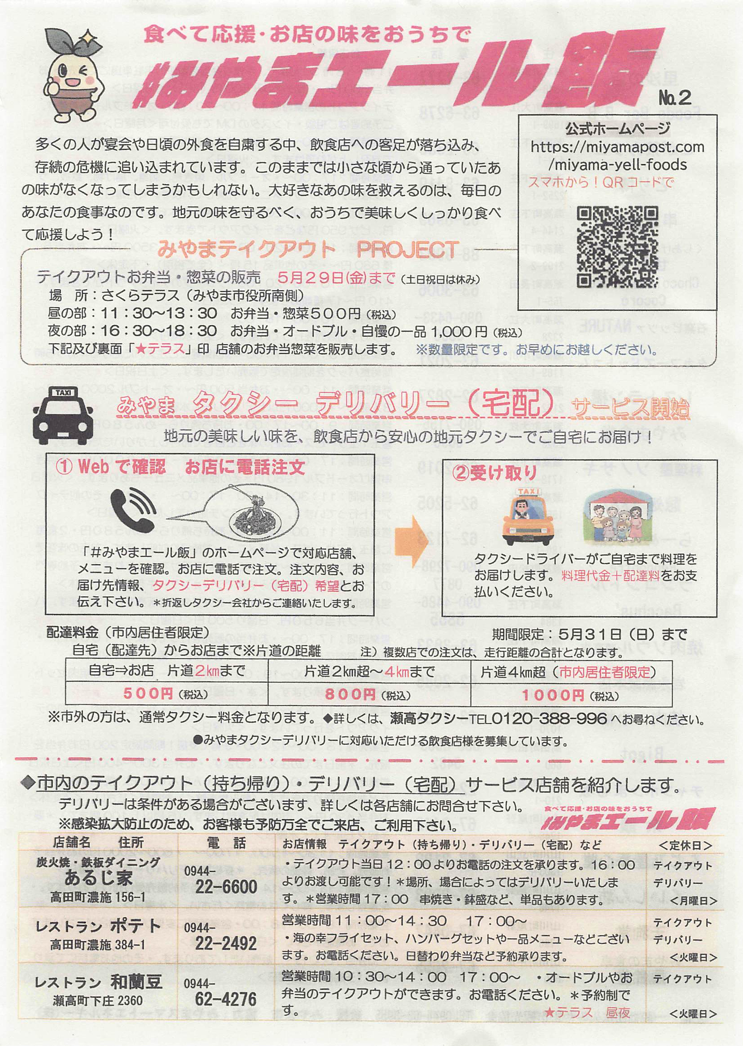

【今日から始まります!「みやまテイクアウトPROJECT」!!】

コロナショックで大打撃を受けている飲食店。みやま市には大都市ほど多くの飲食店はありませんが、美味しくて、そしてコストパフォーマンス抜群の選りすぐりの名店が沢山存在します。

そんなみやま市の飲食店を食べて応援しようと始まった #みやまエール飯 を更に応援する為に観光協会を中心にスピンオフした #みやまテイクアウトPROJECT !

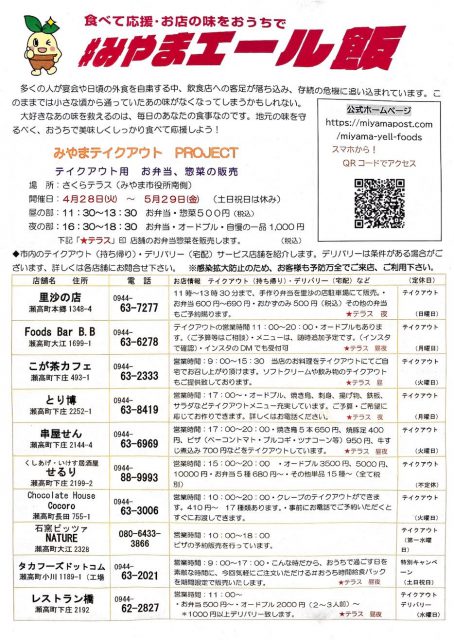

みやま市内の名店のお弁当や惣菜、オードブルが、さくらテラス(市役所南側)に結集してテイクアウト販売を行います!

見て、選んで、食べて、楽しめる みやまテイクアウトPROJECT!(11:30〜13:30、16:30〜18:30、4月28日〜5月29日、土日祝日はお休み)

メニュー考えるのにお疲れの方、たまには自分へのご褒美、今晩はささやかに家族でホームパーティー、みやまの名店の味をご自宅で!是非ご利用下さい。詳しくは↓

みやまテイクアウトPROJECT

https://miyamapost.com/miyama-yell-foods

みやまエール飯掲載店舗

https://miyamapost.com/place/type/yell-foods

ただ個人的にはGW直前にスタートして土日祝日休みなのは違和感あり。食品ロスのリスクなど課題はあると思いますが、ここは働きかけていきたいと思います。

またお店側の手間やリスクを引き下げるような仕掛けを色々とやっています。是非多くの皆さんのご理解ご協力を頂きながら、このPROJECTが冷え込んでいる飲食店需要や市民の皆さんの気持ちをちょっと和やかにする一助になればと願います!