三連休最終日です。

一昨日はみやま市消防出発式が開催されました。

絶好の天気で気温も例年より高く、コンディションは最高でしたが、それにも増してみやま市消防団の皆さんの気合いの入った立ち居振る舞いに清々しい気持ちにさせられました。

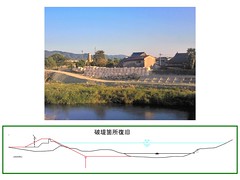

南第一分団がポンプ車操法、山川南部第一・第二分団が小隊訓練をそれぞれ披露しましたが、団員の皆さんはお仕事や家族を抱えているにも関わらず、厳しいも練習の後が窺える一糸乱れぬ様子に感動。また他の分団の皆さんはその訓練披露に対して温かい声援を送っていて、消防という使命を通じて結ばれた堅い絆が感じられます。消防団のみなさんは昨年の九州北部豪雨の際、献身的な避難誘導活動や復旧活動を行う姿が目に焼き付いていただけに胸にグッと来るものがありました。

今年はみやま市の計らいで、市内の中学生が見学に来ていましたが、消防団員達の崇高な使命感に裏打ちされた規律正しい行動に感銘を受けたのではと思います。是非来年以降もこういう機会を設けて頂きたいです。

そして昨日は成人式にお招き頂きました

今年みやま市で成人を迎えられたのは417人。昨年より30人近く減っているのが気になります。しかし、昨年のブログにも書きましたが、今年の成人式も私語など殆ど無く素晴らしい式典でした。また、新成人代表の御礼の挨拶はみやまへの想いと家族への感謝、そして若者としての決意に満ち溢れており、とても感動しました。

我々は「今の日本を取り巻く環境は大変厳しく云々」などとついつい暗く重いトーンで話をしがちですが、現状を嘆いても何も生まれません。出初め式と成人式に出て、これからの若者の為にも責任世代として攻めの姿勢を忘れず前向きに頑張っていきたいと改めて感じます。消防団員と新成人の皆さんに勇気と元気を頂きました、ありがとう!

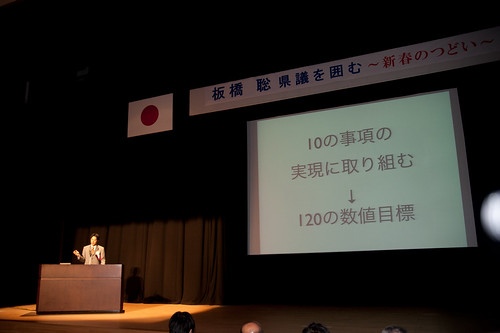

そして三連休最終日の本日は5時から私の年一回の一大イベント新春のつどい「県政報告会」が開催されます。なんだかんだで三連休も準備の時間が余り取れず、ちょっと不安ですがご来場者の皆さんに少しでも満足して頂けるようスタッフ共々一所懸命準備しましたのでどうぞ宜しくお願いします。内容についてはまたブログにて報告します。