7月14日の記録的な大雨にて被害に遭われた多くの皆様に心からお見舞い申し上げます。

昨日日向神ダムの治水機能についてブログを書いたばかりでしたが、7月14日の未明から降り続いた記録的豪雨により7時台に矢部川はこの状況になりました(全ての画像はクリックすると拡大します↓)

動画で見るとこんな感じです

普段の矢部川はこんな感じです

似たようなアングルから取った今日の写真と比較するとその異常さは一目瞭然

私が幼稚園の頃に一度このような状況に矢部川が増水したことを記憶しています。それ以来ですからほぼ40年ぶり。しかもその頃より2m堤防の高さを上げてこの状況ですから、もし堤防の高さがそのままだったらと思うとゾッとします。

雨雲レーダーを逐一確認していましたが、深夜から午前中までみやま・柳川・筑後・八女と矢部川の流れに沿ったように雨雲が停滞して記録的な雨を降らせており、これはもう人間の力では抗いようのない雨量の仕業としか言いようがありません。

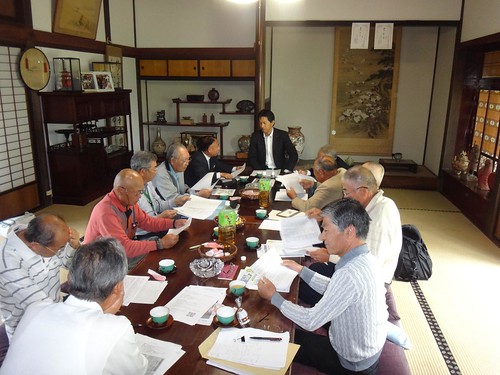

午前中に中山地区の沖端川の堤防がまず決壊し、その後本流・矢部川の津留橋付近の堤防も決壊、それにより本郷地区と上庄地区の多くの世帯が浸水するなど多くの被害が発生しました。

明日以降、被害の実態が明らかになっていくと思いますが、取り急ぎ今日気付いた事を備忘録的に書いておきます

○ 現在避難場所に指定されている下庄小学校・上庄小学校は変更すべき。両校とも最も冠水しやすい低い土地にあり、下庄小学校は冠水して避難者を受け入れる事も出来ず。上庄小学校は沖端川の堤防決壊のあおりで周辺が膝上まで冠水してしまい、避難者が孤立したような状況になっていた(浄化槽も水没しており、レンタル業者に簡易トイレをレンタルしたにせよ、トイレが使えないと言うことはそもそも避難所としての機能を満たしていない)。

○ 福岡県が結んでいる災害協定で食料支給を要請したが時間が掛かりすぎた。今回は全県下で災害が発生しており致し方がない部分もあるが、10時過ぎに要請したにも関わらず救援物資は午後5時に福岡市内発だったとの事。例えば大牟田や久留米など地域の物流センターから発送する事は出来ないのか?

○ 逆に言えば、初動の食料は地域で用意しなければ難しい。給食センターなどとの連携はどうなっているのか?

○ 豪雨の際は防災無線が非常に聞き取りにくい。なにか工夫は出来ないのか?

○ 各地域の被害状況把握にデジタル画像の活用をもっとした方が良い。即時性と正確性が向上し、作業時間短縮も可能。受け側もジオタグ連携したらすぐ地図にて確認出来る。

○ もっとネットを活用した情報発信を!みやま市も柳川市もWebサイトによる情報発信量が少なすぎる。武雄市のようにFacebookなんかを使っても良いのでは?

書き殴りましたが、市の職員や消防団、災害対応をされた建設土木業者の皆さんをはじめ本当に多くの方が少しでも被害を食い止めるために献身的に頑張っておられました。それでも起こってしまうのが天災。常日頃の訓練が大変重視されるのは間違い有りません。