◯板橋 聡委員 私の地元みやま市を含む県南地域は、肥沃な筑後平野に広がる農業地帯であり、農業こそが地域の強みを生かす基幹産業です。県においても、地域農業の振興を重点的な課題として捉え、園芸の振興や新たな担い手の育成に力を注いでいるところでもあります。農業生産は、自然の恵みにもたらされていることは申すまでもないことですけれども、適地適作という言葉があるように、長い歴史の中で、その地域の気候、風土に合った作物が選定され、創意工夫のある農業が営まれています。

一方、農業生産は自然との闘いでもあります。平成二十四年七月、九州北部を豪雨が襲い、矢部川や沖端川が決壊し、甚大な被害が発生しました。ことしを振り返っても、年明け早々には記録的な低温と大雪、梅雨明け以降は真夏日や熱帯夜が続き、全国的には大型台風や集中豪雨による被害が相次ぎました。また、局地的な竜巻が発生し、本県においても大きな被害をもたらしたことは記憶に新しいところであります。このような気候変動と農業被害について、近年過去の経験則が当てはまらないような例がふえているだけに、農家の方々の大きな不安材料となっているようです。今回は、この異常とも言える気候変動への対応について質問いたします。

まず、夏の高温についてであります。私の地元に近い大牟田市の観測地点のデータを見ますと、ことしの八月の平均気温は二十八・九度、観測史上一位、さらに、ことしは三十五度を超える猛暑日が二十三日、三十度以上の真夏日は八十六日と、数字の上からも記録的な暑さであったことがうかがえます。

そこで、高温が影響する代表的な作物として水稲や果樹を聞き及びますが、具体的にどのような影響があるのかお答えください。

◯井上忠敏委員長 坂井農林水産政策課長。

◯坂井農林水産政策課長 お答えします。

水稲では、米の中心部が白い、未熟な米の発生、果樹ではブドウの着色不良、温州みかんでは果皮と果肉が離れる浮き皮や日焼け果などが発生いたします。

◯板橋 聡委員 それでは、この高温に対応するために県はどのようなことを行っているのか、まず水稲についてお答えください。

◯坂井農林水産政策課長 県では、元気つくしや実りつくしといった高温に強い品種を開発するとともに、現地への普及を進めております。また、田植え時期をおくらせたり、穂が出る前の追肥料をふやす肥培管理や、穂が出た後に水を切らさない水管理といった栽培管理の指導も行っております。

◯板橋 聡委員 では一方、果樹ではどのような取り組みを行っているのかお答えください。

◯井上忠敏委員長 鐘江園芸振興課長。

◯鐘江園芸振興課長 県では、普及指導センターの指導のもとに、温州みかんの浮き皮の原因となります果皮の肥大を防ぐために生育調整剤を使いまして、その浮き皮を軽減する技術、また、ブドウにおきましては果実の着色をよくするために、幹の表面の樹皮の一部を切り取ることによりまして、果実への養分の移行を促す技術の導入などを進めているところでございます。

◯板橋 聡委員 県が高温にも耐える新たな品種の開発、また、高温による障害を軽減するための栽培技術対策を進めていることはわかりました。

さらに、先を見越した対応も必要ではないかと思っております。それは、高温というより温暖化への積極的な対応についてであります。県内における気温データを見ますと、一九八〇年代、およそ三十年前と比べ、平均気温は一度を超える上昇となっているようです。平均気温が一度高くなるというのは、地点で申しますと宮崎や鹿児島あたりの気温に当てはまると考えられます。

冒頭にも申し上げましたように、農業生産には適地適作といった地域に合った作物を選択することが重要と考えます。気象庁が各地域の気象の将来予測をしていますが、これによると、百年後の本県の平均気温は今よりさらに三度近く上昇すると見込んでいます。このように今後とも温暖化が進むとなれば、農業場面においても、これまで南方の温暖な地域で栽培されてきた、例えばマンゴーやドラゴンフルーツといった亜熱帯果樹も将来的には本県の新たな品目として期待できるのではないかと思うところです。これらの作物は、既に宮崎県を初め本県でもわずかに生産されているものの、現時点では輸入品が中心であるようです。しかし、温暖化の進行を逆手にとり、安全・安心で高品質な国産品として販売されれば、消費者の方々にも十分に受け入れられるのではないか、そういった備えを始めてもいいのではないかと考えるところです。

そこで、これまでこのような亜熱帯果樹について何らかの取り組みがなされているのか、お答えください。

◯鐘江園芸振興課長 亜熱帯果樹は低温に弱く、そして、夏場も風雨を避ける必要がありますため、台風にも耐えるハウスを用いて十分な温度を保った加温栽培が必要となります。例えばマンゴーでは、冬場の管理温度を最低八度、花がつきます二月以降は最低二十度程度を確保する必要ございます。このため、宮崎県を初めとした温暖な地域と比較しまして、本県は暖房経費などのコストがより多くかかりますことから、これまで積極的に推進したことはございません。

◯板橋 聡委員 これまでは確かにそうかもしれません。亜熱帯果樹の栽培では非常に暖房費が問題になるのはよくわかりますけれども、少なくとも試験研究くらいはしておく必要があるのではと考えますが、いかがでしょうか。

◯坂井農林水産政策課長 国は、昨年度策定いたしました気候変動の影響への適応計画において、今後温暖化の進展により、マンゴーやアボカドなどの亜熱帯果樹の施設栽培が可能となる地域が拡大することが予想されることから、これらの果樹の導入実証に取り組むこととしております。

具体的には、本年度から国が中心となり、千葉県などで、南西諸島での栽培が中心であったパッションフルーツ、ほとんど栽培が行われていなかったアボカドについて、関東以西でもハウス施設の導入により栽培が可能となる技術の開発に取り組んでおります。このように、国において亜熱帯果樹の試験研究が始まったことから、本県でもその情報を収集し、農家が活用できる技術情報の提供に努めてまいります。

◯板橋 聡委員 もちろん情報の収集は進めてもらわなければならないと考えますけれども、そうした先進的な技術を活用することによって、実際に生産を開始するような意欲ある農家が出てきた場合、ハウス施設の導入に対する支援は受けられるのでしょうか。

◯鐘江園芸振興課長 ハウス施設などの整備を支援いたします高収益型園芸事業は、市町村が地域で重点的に振興する作物と位置づけた品目を対象としておりまして、例えばマンゴーを事業の支援対象とする場合、マンゴーがその地域の振興作物とされている必要ございます。また、事業の採択に当たりましては、生産技術や販売方法、経営の計画が成立するかどうかなどの審査を行うこととなります。

◯板橋 聡委員 なかなか今、こういった亜熱帯果樹の場合は非常に支援が受けにくいという答えだと思いますけれども、例えば、アボカドなんかは高齢の方でも取り組みやすいというお話があるそうです。そして、目新しい果樹、パッションフルーツのようなものは、新たに若者が就農したいという動機づけにもなるのではないか、そういった担い手育成にもつながる可能性が大いにあると思います。このような取り組みは地域の将来を見越して、少々のリスクは承知の上で前向きに進もうとする意欲ある取り組みだと私は評価しております。県としてもしっかりサポートしていただくよう強く要望いたします。

次に、台風対策についてです。近年最大瞬間風速が五十メートルを超えるような勢力の強い台風が目立ちます。そうした台風に対しても備えあれば憂いなしであります。特にハウス施設については、近年経営を強化するために周年的な生産、つまり台風シーズンにもハウスでの栽培を行うケースがふえているようであり、台風にも耐え得る強度を持ったハウスを導入したいとの現場ニーズが拡大しております。

そうした動きを背景に、私は本年三月の予算特別委員会で、産地の競争力を強化するため、政府が創設した産地パワーアップ事業の積極的な活用をただしましたが、高収益型園芸事業とあわせて実施することで、多くの農家の意欲ある取り組みに応えていく旨の答弁をいただいたところであります。この事業で生産されるハウスは、風速五十メートルにも耐える強度の高いハウスであり、建設コストもそれに比例するかのように割高になると聞き及んでおります。

そこで、実際に本年度の産地パワーアップ事業で整備するハウス施設の要望はどうだったのか、また、その要望に対応できているのか伺います。

◯鐘江園芸振興課長 御指摘いただきましたように、近年県内ではコマツナ、それからミズナ、こういった葉物野菜を初め、トマトや菊の産地におきまして、周年的な生産、そして雇用の導入による規模拡大が進められております。本年度の産地パワーアップ事業で整備いたします台風に耐えるハウス施設の要望は、そうした産地から約十七ヘクタールとなりましたが、この全ての要望に対応しているところでございます。

◯板橋 聡委員 台風対策については今後ともしっかりと取り組んでいただきたいと思います。

冒頭指摘しましたとおり、最近の気候は、夏場の高温、冬場の低温を初め、集中豪雨、台風、竜巻などなど極端な現象に遭うことが珍しくなくなってきており、そこに生活する人にとっても農作物、あるいは家畜に、いろんな備えが欠かせなくなってきております。そういった備えの中、本日指摘させていただいたとおり、将来を見越して亜熱帯果樹のような新たな作物を導入していく、そのような新たな取り組みを開始することにより、若者を初め新たな農業に興味を持つ人、就農しようする人も出てくるかもしれません。気候変動のスピードにまさる、迅速かつ柔軟な対応が必要と思うところでもあります。

最後に、農林水産部長より、近年の気候変動に対応した農業施策について、考えをお聞かせください。

◯井上忠敏委員長 小寺農林水産部長。

◯小寺農林水産部長 気候変動につきましては、委員御指摘のように、たび重なる集中豪雨、それから勢力の強い台風、異常な高温など、農家の方々にとりましては大きな不安材料となっております。県としましては、この不安材料に対して一つ一つ丁寧に対応していくことによって、農家の方が意欲を持って営農が継続できるようにしたいと考えております。

そのために、先ほどから課長が申し上げてきましたように、温暖化に対応した品種の開発や技術指導、それから、台風にも耐え得るようなハウスの整備、そういうものに取り組んでいるところでございます。

今後とも、今委員からもお話がありました新たな取り組み、新たな品目を導入しようとするなどの意欲ある農家の方々の声、現場の声、そういうものに耳を傾けまして、引き続ききめ細かな情報提供、技術指導を通じまして、気候変動と現場の動きに対応できるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

◯板橋 聡委員 前のめりぐらいの気持ちで取り組んでいただいて、県の新たな農業の可能性をぜひ発掘していただきたいと思います。

さて、今気候変動に関してるる質問させていただきましたけれども、気候変動問題に関する環境部のかかわりとは一体何でしょうか。

◯井上忠敏委員長 佐竹環境保全課長。

◯佐竹環境保全課長 今まで委員御指摘がありましたように、本県におきましても、気温の上昇、それから猛暑日の増加、集中豪雨や台風によります被害があらわれておりまして、具体的には高温による農作物の品質低下、それから四年前の九州北部豪雨に見られます大雨による中小河川の増水、氾濫、耕地の流出、埋没、それから、今年五月から九月までの間に二千人を超える熱中症の救急搬送など、地球温暖化が原因と考えられます気候変動の影響が既に顕在化している状況でございます。

これらに対応するためには、農業の分野では、高温条件下での水稲、果実、これらの品質・栽培技術の開発、自然災害の分野では、土砂災害の防止のための防災施設、それから水害防止の堤防等の整備やハザードマップの見直し、それから健康の分野では、県民、特に熱中症弱者と言われます高齢者、子供に対する熱中症予防の普及啓発など、これらの対策の検討が必要になっている状況であります。このような地球温暖化によります気候変動の影響は、県民生活や経済活動に大きな影響を及ぼすことから、地球温暖化対策は最も重要な環境問題の一つであると考えております。

このため、地球温暖化対策としまして、温室効果ガスの排出削減であります緩和策、それから気候変動の影響による被害を最小化、あるいは回避するための適応策につきまして、県民、事業者、行政などの各主体が積極的に取り組むための指針となります福岡県地球温暖化対策実行計画を今年度中に策定することとしております。

◯板橋 聡委員 課長、私の質問を聞いていましたか。気候変動問題に関する環境部のかかわりとは一体何ですかという話を聞いたんですよ。えらい長いこと説明されて、二十分しか持ち時間がないのに、今の時間、ちょっと時計消させてください。もう一回。

◯井上忠敏委員長 執行部に申し上げます。答弁は簡明、的確に行ってください。

◯佐竹環境保全課長 最後申し上げましたように、このように地球温暖化による気候変動の影響といいますのは、県民生活や経済活動に大きな影響を与えるということで、最も重要な環境問題の一つであると考えております。そのために、環境部としまして今回、福岡県地球温暖化対策実行計画を定めまして、その対策を進めていくということでございます。

◯板橋 聡委員 つまり、環境部が県として気候変動問題に対して主体的に取り組むという理解でいいですか、部長。

◯井上忠敏委員長 野田環境部長。

◯野田環境部長 今御指摘のとおり、環境部が主体となりまして、今、温暖化対策の実行計画をつくっておりますので、各部局の皆さん方には、その会議におきまして、温暖化対策の重要性や必要性を十分認識していただいて、いろいろ検討しておるということでございます。

◯板橋 聡委員 福岡県において気候変動について、今までどういう状況で、今後どういうことが予見されるのかというのを教えてください。

◯佐竹環境保全課長 当初御説明しましたように、本県におきましても気温の上昇、猛暑日の増加、集中豪雨や台風による被害があらわれているということで、本県におきましても気温の上昇によります温暖化の影響があっていると認識しております。

◯板橋 聡委員 そんなこと、ネットでもわかるんですね。グーグル先生に聞いたほうがよっぽど詳しい。県のこの問題に関する主体である、つまり頭脳であり司令塔である環境部がこれで大丈夫なのかと、非常に危惧を覚えるところであります。

気候変動は、先ほどずっと農林水産部に聞いておりましたけれども、農業はもちろん、さまざまな産業、生活分野に影響をもたらします。県はこれに対してどういう対応をしているんでしょうか。

◯佐竹環境保全課長 これにつきまして、農業分野につきましては、高温条件下での水稲、それから果実の品質、栽培技術の開発、これらに対応しているところでございます。

◯板橋 聡委員 さまざまな分野に影響をもたらすと言ったんですけれども、どういう対応をしていらっしゃるのかを聞いているんです。

◯佐竹環境保全課長 地球温暖化によります気候変動の影響というのは幅広い分野に及ぶということで、県内の温室効果ガスの対策を一元的に推進するということで、現在各部局、それから教育庁、警察本部で構成します地球温暖化対策施策連絡調整会議を設置したところでございます。この会議では、地球温暖化対策であります温室効果ガスの排出削減、それから気候変動の影響への適応、これらについて各部局が推進していました政策を、環境部が中心となりまして、情報を共有して、連携して取り組んでいくというものであります。

◯板橋 聡委員 地球温暖化対策連絡調整会議の座長はどなたですか。

◯佐竹環境保全課長 これは環境部の次長でございます。

◯板橋 聡委員 メンバーはどういう役職の方が参加されているんですか。

◯佐竹環境保全課長 それは、各部局の主管課の課長という形で出席をいただいております。

◯板橋 聡委員 今まで二回ほど会議が行われたそうですけれども、実際その主管課の課長は、全部出席されているんですか。

◯佐竹環境保全課長 課長が出席されたところ、また代理というところもあります。

◯板橋 聡委員 この地球温暖化対策実行計画と地球温暖化対策連絡調整会議との関係を、知事が答弁の中で述べていましたけれども、どういった内容でしたか。

◯佐竹環境保全課長 これにつきましては、地球温暖化に関しますさまざまな情報の共有化を図りまして、それから地球温暖化の観点を踏まえた施策の検討を行うということでございます。

◯板橋 聡委員 そんなに大事な、これから計画を立てなければいけない地球温暖化対策実行計画、これの施策を検討するというところまで知事は述べていらっしゃるんですけれども、先ほどから御説明はわかるとおり、この連絡協議会の実態は、本当に国からの情報を各課に投げて、各課は何やっているのという、情報を集めているという、回覧板を回すような、協議会というよりは連絡網というレベルに感じられます。これでは、この連絡協議会が実効性のある、先ほどから言われています地球温暖化対策実行計画が策定できるのか、甚だ疑問であります。

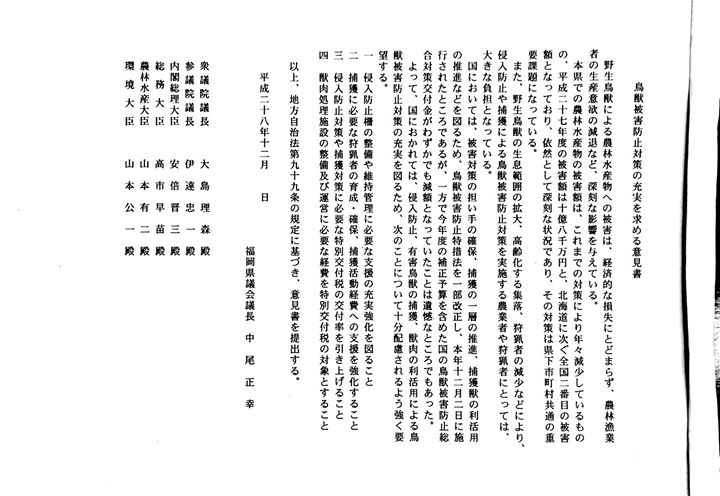

縦割り行政の弊害は以前より常々指摘されています。私も当選して最初の一般質問で、鳥獣被害を対策する全庁横断型のプロジェクトとして、県鳥獣被害対策協議会のてこ入れをお願いした次第であります。これが、行政の縦割りの特効薬とばかりに、知事に対していろいろな指摘がされたり、あるいは一般質問やこういった特別委員会での質問があった場合は、多くの協議会、あるいは全庁横断型プロジェクトを立ち上げようということで効能を非常に強調されたりしております。知事はそういった答弁をされておりますけれども、我々が本当に期待しているような機能を、こういった全庁横断型プロジェクト、そういった協議会、こういったものがしているかどうかというのを、今回環境部の皆さんの答弁を聞いて非常に疑問に思った次第でございます。

ちょっと視点を変えまして、野田部長、環境部の課の数と係の数は幾つありますか。

◯野田環境部長 課は七課だったと思いますけれども、係はちょっと正確には覚えていません。

◯板橋 聡委員 部長ですから課の数だけわかっていればいいという話なんでしょうけれども、では、環境部が参画あるいは関与している全庁横断型の会議体は幾つありますか。

◯野田環境部長 ちょっと正確には覚えませんが、環境関連で申し上げますと、副知事をトップにして各部長がメンバーになっております環境問題全般を扱う福岡県環境対策協議会がございます。それから、再生可能エネルギーの導入という意味で、環境部も関係しております再生可能エネルギーの推進本部会議というものがあります。

◯板橋 聡委員 今お持ちの資料の中に、環境部が関係していないというか、直接関係していないような全庁横断型の会議体というのは書いてないということですか。

◯野田環境部長 全部で幾つあるかは、ちょっと承知しておりません。

◯板橋 聡委員 でも、会議体に入っているということは関係あるということなんですよね。今部長がおっしゃったとおり、環境部としてはこれとこれとこれ、この会議体ありますと。では、そうではない部署の方がその会議体に入っていた場合、その部署の方は関係ないということを言っているような話だと思うんですよ。

ですから、そういう意味では、ぜひこれは知事に対して、今まで全庁横断型のこういったプロジェクトをいっぱい立ち上げていらっしゃいますけれども、本当に機能して我々が期待しているような効果を上げているかどうかと、よくただしたい。そういうことで知事保留質疑をお願いいたします。

◯井上忠敏委員長 ただいま板橋委員から申し出のありました知事保留質疑を認めることにいたします。

なお、知事保留質疑は十一月四日金曜日に行う予定でありますので、御了承願います。

◯板橋 聡委員 終わります。(拍手)