九州の自立・発展を目的として新しい公共政策課題研究に政財界で取り組む「九州の自立を考える会(九州自立の会)」。その会員である福岡県議会議員有志にて米国(ニューヨーク・ボストン)カナダ(モントリオール・トロント)を2月9-17日に視察して参りました。備忘録代わりに主要な視察箇所について書き留めておきます。

○ JETROニューヨーク事務所

畠山事務所長、渡辺室長はじめとする皆さんから米国ニューヨークの経済・ビジネス情勢についてご説明頂きました。ニューヨーク都市圏のGDPは1.8兆ドルでカナダ・韓国・ロシアを上回りますが、特にニューヨークにおけるお茶をはじめとする食品分野市場開拓のポイントにつき、米国では国土の広さから日本と同じではコストが掛かりすぎ、省力化効率化の観点でどう進めるかがポイントとのご指摘。

○ JNTOニューヨーク事務所

日本政府観光局(JNTO)ニューヨーク事務所 伊勢所長より米国市場における訪日インバウンドの現状についてご説明頂きました。

現在170万人が北米から日本に訪問しているが、ゴールデンルートの一角である京都から広島までは新幹線で移動してくれる。羽田空港の国際線発着枠50枠の内、半分の25枠が米国便となる。乗り継ぎ利便性の大幅な向上により、北米からのインバウンドの恩恵を九州・北海道へ広げていきたいとの事でした。

○ 八女茶プロモーション

八女市によるニューヨークでの八女茶PR事業を視察してきました。

ニューヨーク市内にあるお茶専門店「29b Teahouse」にて開催。八女伝統本玉露 しずく茶、八女ほうじ茶氷締め、八女煎茶スパークリングなどを試飲させて頂きました。

2月5日から八女茶の最高級7茶葉を世界に発信する、日英2言語・世界7通貨対応の公式オンラインショップ「YAME TEA SHOP」が開設されております。

https://yame-teashop.com/

オンラインと実際の店舗によるPRを融合させ、八女茶ブランドの浸透を目指します。

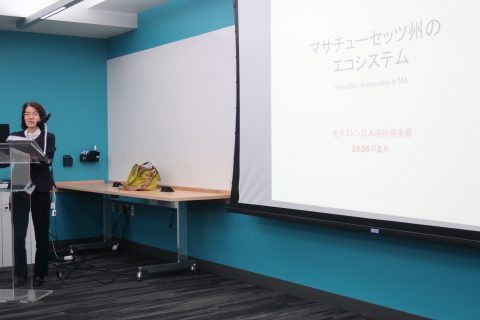

○ 在ボストン総領事館「CICサテライト・オフィス」

平成30年4月に、在ボストン日本国総領事館が、ボストンの起業支援システムの中心に所在するCIC(ケンブリッジ・イノベーション・センター)にサテライト・オフィスを設置しました。

今回は担当領事からご説明を賜り、CIC内部を視察させて頂きました。

○ カナダ・ケベック州移民フランス語化・統合省

少子高齢化が進展する中、日本でも生産労働人口の減少を克服する為に移民をはじめとする様々な方策について議論が行われているなか、カナダは多文化主義政策の下、約200を超える民族が生活し、毎年20万人以上の移民受入をしています。

ケベック州における移民の促進や、移民がケベック州の開発に携わることが出来るように存在しているのがフランス語化・統合省です。

ケベック州はカナダに置いてフランス語を唯一の公用語として使用しており、またカナダ政府とケベック州間で1991年に「移民と外国人の一時的入国に関する合意」という大変ユニークで期限の無い合意を結んでいます。

昨年の総選挙では移民が争点となったが、移民を増やすか減らすかについて、重要なのは、カナダにとって自国の利益になるかどうかであり、移民がそれに資するかどうか議論が続いているところとの事。その観点から、言語・価値観を移民と共有する事が大切。また、安価な単純労働者不足を補うための移民では無く、移民によってカナダに経済的な成長をもたらすことが目的であり、その点で日本における移民の議論とは考え方が違う部分が大きいと感じました。

○ PROMIS(移民難民社会統合・フランス語化支援団体)

PROMISはケベック州を含めた移民の方々のための機関で、州内には約50箇所の同様の機関が存在しています。

昨年6月移民政策が変更となり、難民保護は政府が行いますが、留学生を含むどのような形式の移民もPROMISで取り扱う事が可能となりました。

昨年は127カ国からの移民を扱い、語学研修、雇用援助、文化適合サポートなど、7種類のサービスを無償で提供しています。

○ 在モントリオール日本国総領事館レセプション

伊澤総領事の主催でレセプションを開催して頂きました。

アンドレア・クレメンツ元在福岡県カナダ領事や、西南学院大学、九州大学や早稲田大学など日本からの留学生にもご出席頂き、意見交換を行いました。

皆さんが口々に「モントリオールの方々は本当に人が良く、住みやすい」とおっしゃっていました。その言葉は我々も滞在中、空港やホテル、視察先いろんな所で深く感じ入るところでした。

○ サイバーコネクトツー(CC2)・モントリオールスタジオ

福岡に本社を置き、ワールドワイドに向けたゲーム開発を行うCC2社のモントリオールスタジオを視察。前日の総領事館でのレセプションにもお越しになった日本の血を引くカナダ人Lucas Yujiさんに御案内頂きました。

日本のゲームマーケットは家庭用ゲーム機から、スマートフォンやPCのオンラインゲームなどで遊ぶアプリの市場が大きく伸びていますが、世界市場においてはロシアや東南アジアなど、今まで嗜好品にお金を掛けられなかった国々が経済成長により家庭用ゲーム機の市場引き続き広がっている状況です。

カナダ政府はゲーム産業を支援しており、開発タイトルや開発者に対して人件費の最大38%の助成が行われています。またカナダは英語・フランス語のバイリンガルが多い為、欧米ユーザーに対する言語的リーチが容易になるなど、CC2社にとって大きなメリットがあります。

○ JETROトロント事務所

江崎次長より「カナダの経済概要」について説明を受けました。

日本においてはまだビジネスパートナーとしてのカナダの存在は薄いが、最近はAI分野などでカナダは世界最先端を行っています。

先進国でありながら、移民政策を上手く取り入れ、人口が増え続けており、2050年には4500万人になる予定。

一方で、カナダの貿易はアメリカに依存(シェアが輸入51%、輸出75%)しており、日本は輸入額で5位、輸出額で4位の相手国ではあるが、2%程度のシェアにとどまっている。

日本とカナダの貿易関係はほぼほぼ均衡しており、相互補完的であり友好的。しかし、直接投資額では日本からカナダへの投資が、カナダから日本への投資額を大きく上回っている。

昨今カナダに進出した「無印良品」の方が「カナダは先進国の空白地帯」と表現したが、カナダは所得レベルが高い購買層が多いが手付かずの市場で、日本企業にとってビジネスチャンスは大きいと考えているとの事。

無印良品やユニクロがカナダ進出に成功したが、アメリカで10年掛かったことが、カナダでは3年で出来たとも言われる。この理由は中国系移民が多いことも一因だと考えられる。

テック系の人件費について米国平均を100とすれば、モントリオール・バンクーバー・オタワなどでは同じレベルの人材を60程度で雇える。その点で、カナダはAI人材・研究などでは大変魅力的。また日本との時差や寒冷な気候(データーセンターなどでコンピューターを扱う企業だと冷却費用が安く済む)安い電気料金なども大変魅力的で、更に日本人とカナダ人のメンタリティはアメリカ等と比較しても大変親和性が高いと印象だそうです。

○ 富士通コンサルティング・カナダ

ディレクターの小川様よりご説明を頂きました。

富士通はグローバルICT企業として、ITサービス分野において日本国内1位、世界で第7位。2017年にトロント大学との戦略的パートナーシップを締結し、Fujitsu Co-Creation Research Laboratory at the university of Tronto (FCCRL)という拠点をトロント大学内に設立。

スマート交通、ネットワーク、金融、医療分野で共同研究を実施しています。

カナダでの研究開発のメリットは(1)カナダ政府系の補助が期待できる。(2)GoogleなどのITカンパニーの研究機関がトロントにも多く存在するためタレントをもった若い人が多く集まっている。(3)たくさんのスタートアップがトロントには存在し、技術のインキュベーションが可能。(4)北米はAI市場として最大規模、こういったところで勝負していくことが自分達の為にもなる、との事でした。

○ 日経文化会館(JCCC)

今回の視察で大変印象深かった視察先の一つです。

1877年にカナダへ初めての日本人移民が渡りましたが、太平洋戦争により日本人移民は敵性外国人として私的財産を没収され収容所送りになるなど不幸な歴史があります。その後迫害が解かれ、1964年に75人の日本人が自宅を担保にお金を借りて、日本文化振興の拠点として設立されたのが日経文化会館(JCCC)です。

東日本大震災の時には150万ドルを募金して、日本に義捐金として送って頂きました。

「open to everyone」という考え方で、戦前の日系カナダ人、戦後の移住者、日本の価値観を共有できる非日系カナダ人の3つのグループをサポートするのがJCCCの役割。JCCCは決して日系人の為だけの施設では無く、どのような方が利用されてもOKで、当日も弓道と柔道の教室が行われいましたが、受講者で日系以外の方も沢山いらっしゃいました。

NPOとして寄附を中心に運営されており、政府からの補助金・助成金などはないそうです。

今回はジェームス・ヘロン館長をはじめ、4人の日本人移住者と1人の留学生と意見交換をさせて頂きましたが、口々にカナダが如何に差別が無く、住みやすいかをお話し頂きました。特にアメリカとの比較において、カナダが差別がなく平等な社会かという事を強調されていたのが印象的です。

最後に、トロントに住み着いて50年以上の山本様の言葉が私には大変刺さったので、ここに書き留めておきます:

「外国にいると日本の事が長所も短所もよく見える。これから日本は多文化共生社会になると思うが、日本は歴史上から同一人種が占めていたので、人間の考え方の根本が同一だという意識が大きい。出る杭は打たれやすい。一方カナダは人は全て違うというのが根本認識。多種多様の国籍、宗教が違う人々が協力し合って仕事をしているのがカナダ。(移民政策においては)日本人の意識改革が第一である。今は(外国人を表面的に)受け入れていても、(根本は)違う人種で宗教であるというのが日本。

一方、カナダ人は日本人と違って非常にいい加減。しかしいい加減は人に対しても、自分に対してもいい加減。他人に対して非常に寛容。これが外国籍が暮らしやすい要因の一つではないか?

日系人としての一番の悩みは、日本人が日本人と結婚しない。97%が日本人以外と結婚する。これはダントツの数字。二世三世四世、本当なら日系人が増えるはずなのに、日本の文化伝統がカナダでは広がっていない」

○ トロント公共図書館

30年前に両親と移民としてトロントに移住したエルサ・ヌガン氏が多文化サービス担当者として説明をして頂きました。

トロントはカナダでも最も移民が多く住んでいる都市で、カナダの人口のうち7.8%を占めているのがカナダ最大の都市トロント。国勢調査ではトロントでは200以上の言語が話されており、人口の44%は英語またはフランス語以外の母国語。また26%は家庭内で英語・フランス語以外の言葉を喋っています。

そんな環境の中、トロント公共図書館は、移民の方々がカナダに慣れ親しんで貰う為に、語学研修、職探し・運転免許の取得、起業支援などを行っています。

トロントの図書館システムはカナダで最大のものになっており、美智子妃殿下(当時)も2009年に視察をされています。

この視察の冒頭「Land Acknowledgement」と呼ばれる、先住民に関する説明が行われました。これは法律的義務ではありませんが、この図書館が先住民が住んでいたい場所に建っていることを確認しました。トロントは過去ほとんどの地域で先住民が住んでいましたが、それを北部に追い出し、現在の姿があることを認識するための説明だそうです。

こういう点を見ても、日本とカナダの国の成り立ちは大きく違い、移民政策なども素晴らしい点が多々あることは理解しますが、そのまま日本に適用されるものでもない事を実感しました。

○ トロント福岡県人会との交流会

1980年4月に創立され、現在128名の会員を擁する、トロント福岡県人会(会長山本昇様)との交流会を開催。

日本の近況やカナダにおける日系人コミュニティはじめとする現状の意見交換を和やかに行わせて頂きました。トロント福岡県人会は今年40周年を迎え、周年行事が予定されており、是非そちらにも参加して欲しい旨のご要請を賜りました。

7泊9日で2カ国4地域、17箇所の視察と、もの凄い強行軍でしたが様々な視点から福岡県の行政運営に資するヒントを沢山頂きました。

この経験をしっかり県政振興に活かしていきたいと存じます。