TVチャンピオン似顔絵職人選手権優勝など輝かしい実績をお持ちの、似顔絵師jeroさんから、私の似顔絵を描いて頂きました!しかも3種類!宜しければ、皆さんのお好みをお聞かせください😊

(1)

(2)

(3)

実は一昨年の九州クリエイターズマーケットで御縁を頂いた際に、特徴を思いっきりデフォルメする作風のjeroさんに「すっごい似てるけど、これは名刺とかじゃ使えないですよね」と冗談を言ったら「名刺でも使えるような似顔絵も描けますよ」と仰って頂き、晴れて今日実物を手にすることが出来ました!律儀なjeroさんに感謝感激です!

【総務企画地域振興委員会 管内視察 県庁災害対策本部、大野城、北九州】

私が所属する総務企画地域振興常任委員会で2月3ー4日に管内視察が行われました。備忘録代わりに書きとめておきます。

◯ 県庁 災害対策本部及び防災関連システムの整備

以前は県庁9階に設置されていた災害対策本部室ですが、(1)通信速度が遅く大容量化やデジタル映像に対応できない、(2)主流のIP方式に対応していなかった、(3)無線設備の多くが特注品で、整備費・維持費が高価、(4)大規模災害に対応できるスペースが不十分、などの理由から再構築され、平成31年4月に県庁3階に新災害対策本部室が完成。また同時に運用が開始された防災情報システムを視察しました。

平成24年の北部九州豪雨災害の時は自衛隊・消防本部などからの応援部隊が入りきれない程手狭だったのですが、面積が従前の337平米から666平米と約2倍の広さになり、十分余裕を持って対応が可能となりました。

また、高速大容量の光回線を活用する事で、大量の情報を高速配信出来るようになり、同時にIP化する事で、設備の相互接続・調達が可能となりコスト削減も実現しております。

新たに導入されたLアラート(災害情報共有システム)では各市町村の被害情報などを様々なメディアを使って共有するシステムです。が、これ現場の市町村が被害情報を適切に入力しなければ絵に描いた餅となります。

Lアラートに実効性を持たせるために、毎年防災情報システムの研修を市町村向けに行い、各地域で適切な運用が出来るようにしています。

また、「SPECTEE」というサービスを導入していましたが、これが結構すごいシステムでした。Twitter、Facebook、YoutubeなどのSNSをAIで分析し、福岡県内の災害について呟きがあった場合、即時に状況をサマリーし、画像付きで報告してくれます。実際我々が視察している間にも、県内某所で水道管が破裂したとの速報が飛び込んできました(ソースは一般人のTwitter)。身近に災害が発生した場合は、一般の方でもTwitterなどで画像とジオタグ付きで呟けば、先ずは第一報が県の災害対策本部に通知されますので、是非積極的に呟いて欲しいなぁと思います。

実は私、2012年10月の決算委員会で、災害発生時に現場にいる消防団の方々がスマホで位置情報付きの写真を写して、それをアップロードしてマッピングするようなシステムを作れば即時状況把握に効果があるのではないか?と質問をしました。

平成23年度決算特別委員会質問「自主防災組織の育成と災害時の情報収集」

https://itahashi.info/blog/20121030091558

当時、執行部から前向きな回答は頂きましたが、インフラ的に対応が出来ずきちんと実現できていませんでした。こういう形であの時思い描いた近未来が実現しているとは!AIと集合知の融合ってやつなんでしょうか。未来がやってきたなぁと感激した次第です。

◯ 福岡県職員研修所の概要

県職員研修所は、昭和26年に福岡市百道で新築落成、その後昭和63年2月に大野城市に「福岡自治研修センター」として新築移転し今に至ります。

「福岡自治研修センター」は県職員研修所・市町村職員研修所が共同で管理運営。敷地面積34,644平米、研修室、体育館、食堂、宿泊施設を備えています。宿泊棟には県146人、市町村118人が収容可能です。

平成14年より研修業務をアウトソーシングして、以前は23人いた職員を6人に減らし、約132百万円/年の経費削減効果がありました。

昨今は職員数の減少に伴い、研修受講者はピーク時に比べて減少。土日祝日や宿泊研修の無い平日は宿泊棟が稼働しておらず、施設を更なる利活用する余地があります。

また、施設設備が新築から30年以上経過し、老朽化が目立ち、女性職員の増加、障害者・性的少数者への配慮にも対応できていません。

そこで、老朽化した施設の改修に合わせ、スポーツ合宿や企業等研修を受け入れを可能とし、将来的な施設の有効活用を目指します。令和2年から設計改修をおこない、令和5年以降一般利用開始する予定です。

この研修所の隣は大野城市の市営グラウンドで、研修所自体が体育館を持っていることから、天候に左右されないスポーツ合宿施設として大きな可能性があるのではと思います。我がみやま市も廃校となり使われなくなった(あるいは今後、使われなくなる)小学校の活用で苦慮しているようですが、こういった事例を参考に、積極的で前向きな策を講じて欲しいと期待します。

◯ 北九州東県税事務所 県税の状況について

北九州東県税事務所は、収税業務として門司区・小倉北区・小倉南区、課税業務としてそれに加えて京築地区2市5町、地方税収対策本部として北九州市全域と遠賀地区1市4町、京築地区2市5町を管轄区域とします。

65名の職員のうち男女比率が6:4で県庁平均と比較しても女性の比率が高く。班長以上の役職者比率は男女比率4:5で女性登用が進んでいます。また専門性が必要とされるため、10年以上の税務経験年数を有した方々が55%超いらっしゃいます。

税の公平性を保つため、逃げ得は許さない信念のもと、毅然とした対応で県税の賦課徴収を行われています。また、徴税の際に謂れのない罵詈雑言を受けることがあったり、一方で、県民の方々に寄り添う気持ちを忘れず、生活状況などを考慮して適切なアドバイスを与えるなど、実際の業務上では大変ご苦労もあるとの事でした。

以上、駆け足でレポートです。今後の県政振興の為に今回の視察内容を有効活用していきたいと存じます。

【北京五輪金メダリスト藤本索子先生のソフトボールクリニック】

私が会長を仰せつかっている、みやま市少年ソフトボール連盟にて、北京オリンピック金メダリスト藤本索子先生率いる三潴高校ソフトボール部の皆さんをお迎えしてソフトボールクリニックを1月26日に開催しました。

残念ながらインフルエンザの影響などで不参加のチームが出ましたが、5チーム約80名の小学生ソフトボールプレイヤーが参加。生憎の雨で、体育館でのクリニックとなりましたが、どうしても疎かになりがちなアップを楽しくゲーム感覚でやる練習法など雨の日に応じた実践的なメニューを組んで頂き有難うございました。

特に印象に残ったのは藤本監督がキャッチボールの練習をする際に発した

「ソフトボールは味方にしかボールを投げない競技。キャッチボールは早く力一杯投げるんじゃなく、相手が取れる様に投げることが大切。ボールを投げるとき相手のレベルに合わせて『おもいやり』を持って投げる」

という言葉です。これキャッチボールだけでなく、普段の会話や人とのやり取りも同じですよね。

今回のソフトボールクリニックは、先日からご紹介しております中学生女子ソフトボールチーム「有明チアーズ!」の結団発表プレイベントとしても開催いたしました。

有明チアーズ!についてはこちらの記事をご覧下さい↓

https://itahashi.info/blog/20200129225207

選手のモチベーション向上、監督コーチの気付きなど多くの実りあるクリニックになったと思います。今年は東京オリンピックで女子ソフトボール競技が復活しますが、我々みやま市少年ソフトボール連盟は、これを好機と捉え地元のソフトボール振興の為に全力で努力致します。どうぞご支援宜しくお願いします🙇

#有明チアーズ! #ARIAKECheers! #tokyo2020 #ソフトボール #softball #東京オリンピック #ソフトボール仲間募集 #ソフトボール女子 #ソフトボール中学生

【国際化・多文化共生調査特別委員会管外視察 石川・富山】

私が所属する国際化・多文化共生調査特別委員会の管外視察が1月22〜24日にかけて行われました。備忘録がわりに書き留めておきます。

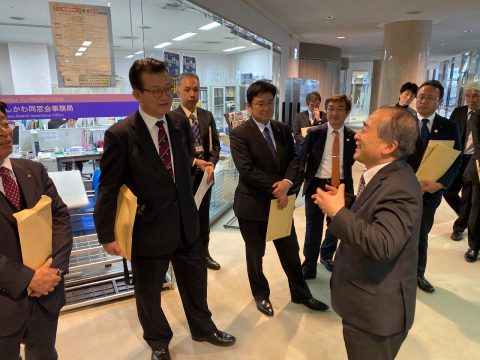

◯ 石川県国際交流協会「県民の国際理解促進と外国人の日本語教育」

「ホームステイ」はご存知だと思いますが、実は石川県は昭和31年(1956年)に日本で初めてホームステイを受け入れた自治体だそうです。ホームステイ受入れボランティアに登録されている世帯は400世帯で、多くの外国人学生が石川県でホームステイを行っています。中にはその後、駐福岡米国領事館に勤務された方もいるそうで、石川県と海外の人脈を繋ぐ重要な事業になっているとの事です。

またその盛んなホームステイを背景に、石川ジャパニーズ・スタディーズ・プログラム(IJSP)という事業を昭和62年から開始、約4週間の日程で外国人を受入れ、語学や日本文化を学ぶプログラムを格安で提供しており、既に27カ国・地域から約5800人の研修生を受入れた実績があります。

委員からは「金沢出身の八田与一氏は、台湾の偉人で大変好感度が高い。石川県は台湾との国際交流に八田与一さんを上手にPRしたらどうか?」という意見交換などが行われました。

◯ 金沢市観光協会「外国人観光客受入れの取組」

私自身、みやま市観光協会の顧問を務めており、どのような取組みをされているのか大変興味津々でしたが、のっけから衝撃的でした。

金沢市の前市長が口癖のように「わしゃ観光という言葉は嫌いだ。金沢らしさを磨けば必ず人は来てくれる」といつも仰っていたそうで、市職員には「金沢は観光の為に新しいものを作るのではなく、金沢の歴史、文化、伝統を大切に磨き上げて、それを外に向けて発信すれば自ずと金沢に訪れる観光客は増える」という意識が徹底されているそうです。

観光における戦略方針は

「強みを徹底的に磨き高め、本物を売る」

格好良すぎます!

これは外様大名にも関わらず100万石を誇った加賀藩が、徳川幕府から目を付けられないよう、その経済力を学術・文化に傾注したことや、第二次世界大戦で戦禍から免れたれ美しい金沢の街並みが現存していたり、人口あたりの茶道経験者が日本一というお茶文化を持ち、その流れで日本三大菓子どころと呼ばれる食文化があったり、今でも中学3年生には能狂言を鑑賞する授業を行うなど、色々な歴史を踏まえて染み付いたDNAのようなものかも知れません。

50年来の悲願だった北陸新幹線が2015年に開通し首都圏の観光客が170万人になり新幹線開業以来70%増、またホテルの客室数も9800室から13400室と37%増しており、大きな追い風になっている事は間違いありませんが、金沢は周到に、しかしブレずに、自らの強みを徹底的に磨き上げて準備をし、それが実を結んでいるように感じました。

例えば、海外プロモーションは「金沢市の伝えたい魅力と、客のニーズが合致する重要市場」である欧米豪に注力した結果、欧米豪からの観光客が全外国人観光客に占める割合が、全国平均16.4% のところ金沢はなんと35.7%と約2倍だそうです。

特に感動したアイディアが2つ

戦火を免れた昔ながらの街並みを楽しんでいただく為に、「金沢古地図巡り」と題して、古地図を頼りに街歩きを楽しんでいただくアクティビティがありますが、この「古地図」がなんと耐水加工してある丈夫な紙を利用してありました。コストは掛かりますが、日本一雨が多い石川県、実際に手に持って少々雨が降っても地図がグチャグチャにならずに街歩きを楽しんでもらえるようにとの配慮だそうです。対象となる方々が街歩きしている光景を漠然とではなく具体的にイメージして練られた施策であることがヒシヒシと伝わってきます。

また、英会話教材で有名な「スピードラーニング」の会社とコラボして金沢観光英会話研修バージョンのスピードラーニングを制作。ボランティアガイド、タクシー会社、宿泊施設、図書館などに配布して、言葉の面で外国人受け入れ環境の向上を目指しています。教材は版元との契約でなんとコピーフリー!図書館で借りてコピーして自学が可能なんだそうです。これほど具体的で効果が期待できそうな施作なかなかお目にかかる事はありません。

さすが観光先進地域。地域の魅力は、無い物ねだりではなく、あるもの磨きを徹底する事が重要だとつくづく感じさせられました。

◯ JA志賀「農林水産物の輸出について」

石川県は北陸新幹線開通もあり金沢エリアは大変発展しておりますが、能登半島においては少子高齢化が急速に進んでその生き残りに腐心しているのが実態です。

JA志賀は能登半島の羽咋郡志賀町にあり、名産品である干し柿を「能登志賀ころ柿」として平成28年10月にGI(地理的表示保護制度)登録。海外輸出を目指し努力されています。

能登志賀ころ柿は栽培面積84ha、生産戸数139戸、年間生産量約1億円と規模的には大きく有りません。その問題点は、化粧箱16個入りで5000円から10000円と価格が高く、お歳暮需要がメインであるために、干し柿を加工する期間が集中し、労働力不足により生産拡大が困難で、収穫しても加工に到らない柿は多数廃棄される事でした。

そこで、冷蔵設備を整備し生果貯蔵をすることにより、加工期間の拡大を可能として、中国・台湾の春節需要をターゲットとして、未利用果実の活用に取り組みました。その上で、GIを取得しブランド力の向上を目指しています。

ただ、それでも生産者のメインは果樹と加工施設を持った世帯の、定年後の退職者で、若手が「ころ柿」一本で生計を建てるには到っていない模様です。今後、ころ柿を継続して生産するために、集落営農組織などの構築を検討しているとのことでした。

試食をさせて頂きましたが、干し柿の概念が変わる美味しさで、是非ともころ柿生産が継続して行われることを期待しております。

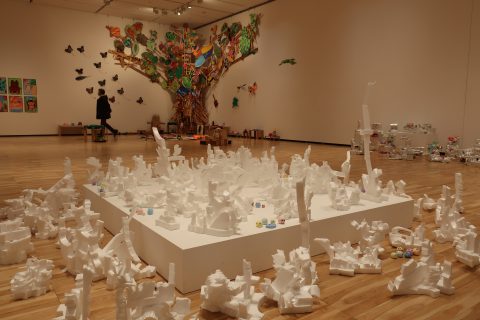

○ 富山県美術館 「県立美術館による文化交流」

報道でご存じとは思いますが、福岡県立美術館は老朽化により大濠公園に移転・建て替えが検討されています。

今回の視察では2016年に開館され、日本で一番新しい美術館である富山県立美術館を訪問し、副館長の杉野秀樹氏より「県立美術館による文化交流」についてお話しを伺いました。

美術館は展示品を見に来ることが目的とされるため、通常は来館者数(美術館自体の来場者)と観覧者数(特別展示の入場者)がほぼ同じになるのが普通だが、富山県美術館は美術展に来場して展示している美術品を鑑賞するだけで無く、様々な利用をされるような館を目指し運営されています。

「展覧会だけではなく、それ以外の楽しみにも与えたい」との想いが、入場料を取る展示スペース以外に、自由に行き来できるスペースがふんだんにあり、屋上には「オノマトペの屋上」と銘打った、グラフィックデザイナーがデザインした遊具を配置した屋上庭園があったり、県営公園内に存在する美術館として、自然に人々が芸術に触れ親しみを感じることが可能な作りで「美術館を公園の一部として子供達が遊び、知らぬ間に芸術に触れている」環境が構築されていました。

我々が訪れたときは、雲がかかり眺望を堪能できなかった立山連峰がまるで一つの展示作品として来場者に感じられるよう設計されているのも印象的でした。

15000点所有されているポスターも常設展示はできないが、タッチパネル付きのデジタルサイネージで来館者が自由に自分の見たいものを見ることが可能となる仕掛けがしてあるなど、新しい刺激を与えられる美術館でした。

新しく建て替えられる福岡県立美術館も富山県美術館に負けない、幅広く美術に触れ親しめる施設になる事を期待します。

以上、駆け足となりましたがレポートします。

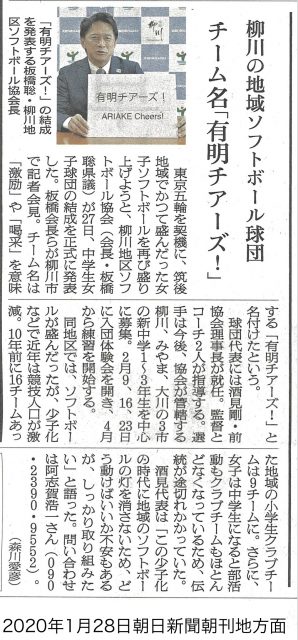

【中学生女子ソフトボールチーム 「有明チアーズ!」始動!選手募集中!】

先日のブログでお知らせした通り、柳川地区初となる中学生女子ソフトボール クラブチームの結団発表を1月27日に行ないました。西日本新聞には今日(1/29)、朝日新聞・読売新聞・有明新報には昨日(1/28)地方面で取り上げていただきました。

チーム名は「有明チアーズ!(ARIAKE Cheers!)」です

球団代表:酒見剛(前柳川地区ソフトボール協会理事長)

監督:龍秀文(日本ソフトボール協会公認指導員)

コーチ:與田茉悠(2016年国体選手選出)

阿志賀浩一

そして顧問を私が務めます。

チーム名の「Cheer」は「激励」「喝采」を意味し「頑張れ!」「ありがとう!」をカジュアルに表現します。地域の皆さんにソフトボールを通じて元気を与えるようなチームになってほしいとの想いがこもったチーム名です。まずは和気藹々とソフトボールを楽しみ、夢は大きく全日本中学生女子大会出場です!

活動開始は4月から。練習場所はみやま市や柳川市のグラウンドを予定しています。もちろん初心者大歓迎!一緒にチームを作っていく仲間を募集しています。今年4月の新中学1年、2年、3年生でご興味のある方、是非ご連絡ください。

問合せ:阿志賀浩一 090−2390−9552

写真は先日開催された、北京オリンピック金メダリストの藤本索子さん率いる三潴高校ソフトボール部とみやま市少年ソフトボール連盟女子選手との一枚。女子ソフトボールプレイヤーの中学校での受け皿に「有明チアーズ!」がなることを心より期待しています!

#有明チアーズ! #ARIAKECheers! #tokyo2020 #ソフトボール #softball #東京オリンピック #ソフトボール仲間募集 #ソフトボール女子 #ソフトボール中学生