11月20日、みやま市立瀬高小学校で開催された「ワンヘルス教育」研究発表会と、それに連携した「ワンヘルス楽校」は、日本、そして世界の未来を考える上で大変意義深い取り組みとなりました。

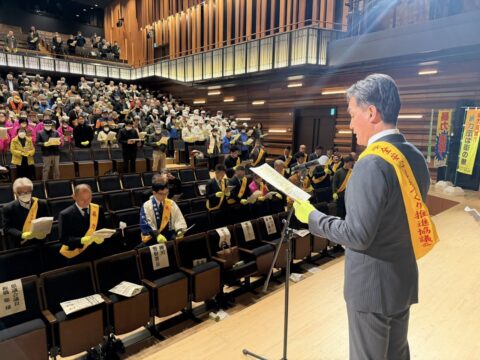

今回は、全国都道府県議会議長会会長であり世界獣医師会次期会長の藏内勇夫会長、日本医師会名誉会長の横倉義武先生という、医療・獣医療双方の第一人者をパネリストにお迎えし、子どもたちの学びが専門家の視点と交わる貴重な場となりました。

■ 瀬高小学校の挑戦:「つながろう ひろげよう ワンヘルス」

瀬高小学校は、令和5年度から3年間、みやま市教育委員会から研究指定を受け、ワンヘルス教育を推進しています。研究発表会のテーマである「つながろう ひろげよう ワンヘルス」は、人・動物・環境の健康が一体であるという理念を端的に示したものです。

オープニングでは、全校児童によるワンヘルス隊が合唱とダンスで「緑の星」を披露。助け合いをテーマにした歌詞が、子どもたちの連帯感と学びの姿勢を象徴していました。

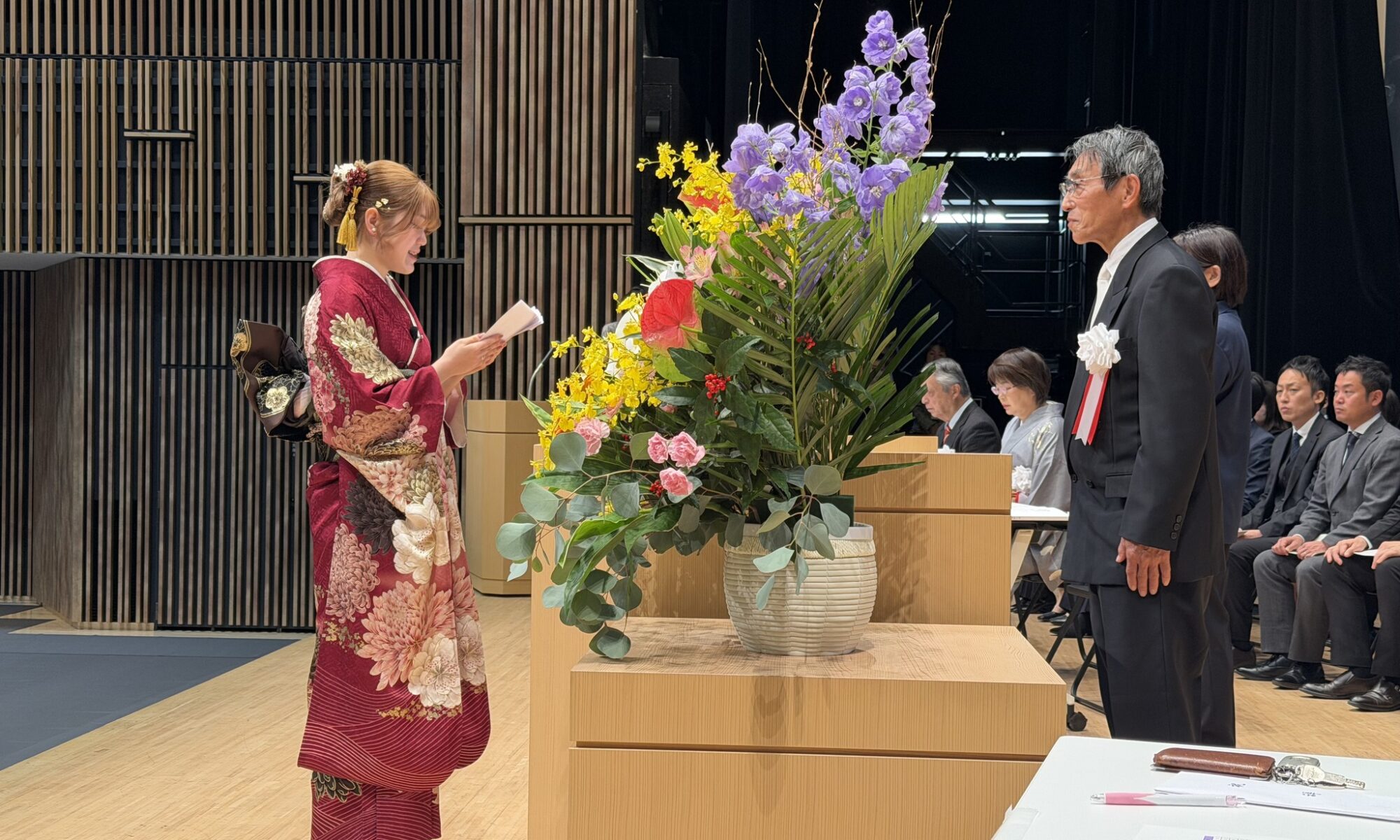

児童代表挨拶では、「私のワンヘルス宣言」として、毎日元気に遊ぶこと、食を大切にすること、犬の散歩を続けることなど、生活の中で実践している取り組みが紹介されました。

公開授業では、1年生から6年生まで全学年でワンヘルス視点を取り入れた学習が展開。

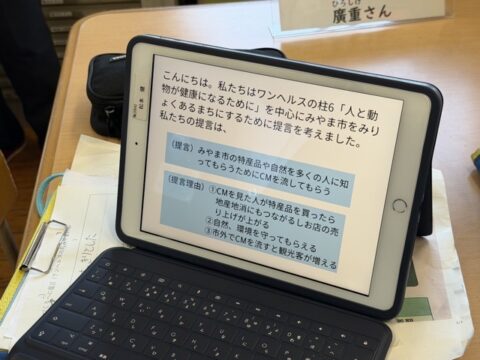

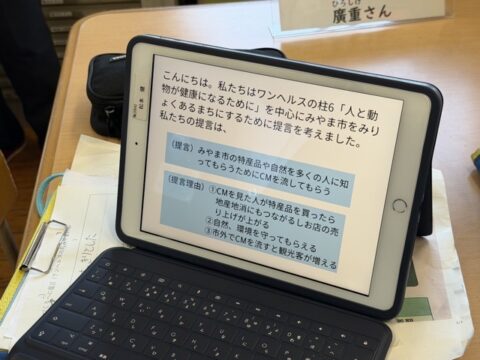

3・4年生の「菌で健康チャレンジ」「大好き!! 矢部川!!」、高学年による食料生産やまちづくりへの提言など、これを子供達と先生だけで完結させるのでは無く、市職員・JA・農家・飲食店の皆様など地域の人材が実際に関わることで実践的な学びが深められました。

■ 世界的権威が集結した「ワンヘルス楽校」

研究発表会に続き、毎月開催されている市民講座「ワンヘルス楽校」が行われました。

パネルディスカッションには、藏内会長・横倉先生のほか、藤岡育代教育長、芝田良倫氏(ワン・ヘルス・クリエイツ理事長)、黒木千佳氏(株式会社クロキ)が登壇。瀬高小・瀬高中・山門高校の児童生徒が自身の研究を発表し、専門家から助言を受けました。

【児童・生徒のハイレベルな発表】

小学生からは、食品ロス削減、マイクロプラスチック汚染、野生動物との共生など、多様な問題提起が行われました。

特に注目されたのが、山門高校ワンヘルスクラブによる「ウナギ」をテーマにした研究です。

100年の森づくり、水質改善、生ゴミ堆肥由来の栄養塩溶液を用いたウナギの行動研究など、高度な内容が披露され、ウナギの遡上行動の一端を示唆する興味深い発見が紹介されました。

最後に、横倉先生は「子どもたちの主体的な取り組みを高く評価したい」と賞賛し、藏内会長は「皆さん一人ひとりが『マイ・ワンヘルス』を見つけてほしい」と励ましの言葉を贈りました。

■ 未来へ向けた大きな希望

今回の研究発表会とワンヘルス楽校は、子どもたちの主体的な学びと、国内外のトップレベルの専門家の知見が融合する貴重な機会となりました。

人・動物・環境の健康という普遍的な課題に対して、子どもたちが自ら考え、行動し始めている姿は、持続可能な社会を実現する上で大きな希望と言えます。

この流れをみやま市から県・国・世界へ広げていきたいと心から願っています。

https://youtube.com/shorts/VnlwQXfTmew?si=GXJcWfJz2pa1ZtVH

#ワンヘルス #ワンヘルス教育 #山門高校 #福岡県 #みやま市 #地域で育む学び #子どもが主役 #環境と健康 #未来をつくる力 #地域連携