【総務企画地域振興委員会 管内視察 北九州市】

5月8-9日にかけて総務企画地域振興常任委員会で北九州市を管内視察してまいりました。備忘録代わりに書き留めておきます。

○ 北九州空港

北九州空港は九州唯一の24時間利用可能な空港です。福岡県ではビジネス・観光路線や早朝深夜便を誘致するとともに、貨物拠点空港としての発展を目指しています。

また、国際線18路線・国内線26路線を有し年間17万5千回の発着回数を誇る福岡空港と連携を強化し、24時間空港である北九州空港と役割分担・相互補完を進めマルチエアポート化を推進し、県・九州全体の発展に寄与する事を目指しています。

今回は空港長の菅田様と北九州エアターミナル(株)片山社長にご出席頂き、6月4日にANAカーゴが週5便就航予定で貨物拠点空港として更に存在感を増すこと。また、国際線の利用増に伴い本来150万人対応で設計されていたターミナルが手狭になり、小型機2機を同時に受け入れる事が出来るようにターミナルの改修工事を行うことで、福岡空港で受け入れきれないエアラインを確実に福岡県内で対応をする事が可能となるなど、今後の可能性についてご説明を頂きました。

○ TOTOミュージアム

TOTO創立後100年にわたる地域発展への取り組みについて、TOTO株式会社の鳥越担当部長よりご説明頂きました。

TOTO株式会社は、森村グループの一員で、世界最大級の高級陶磁器・砥石メーカーであるノリタケカンパニーリミテッドや電力用がいじ・セラミックス製造の日本ガイシのルーツである日本陶器合名会社から派生する形で1917年に「東洋陶器株式会社」として設立されました。初代社長の大倉和親氏が欧米視察の際に衛生陶器を知り、まだ上水道すら普及していなかった日本にも必ず衛生陶器が普及すると確信し、1914年に国産初の腰掛け式水洗便器を誕生させたのが始まりです。

しかし当初は便器だけでは経営が成り立たず、磁食器の生産なども行っておったり、INAXとはライバルと言うより衛生陶器の普及の為に一緒に努力をして成長してきたなど秘話もご披露頂きました。

創立100周年記念事業として、TOTOの創業精神や歴史を正しく理解し受け継げ社会とともに発展する為に開設されたのがTOTOミュージアムです。

水まわり賞品の進化など過去の商品展示はもちろんですが、TOTOの志をテーマにTOTO創立者 大倉和親氏、森村グループ創始者 森村市左衛門氏、TOTO五代目社長 江副孫右衛門氏の功績や、その想いを紹介するコーナー等大変充実した展示内容でした。

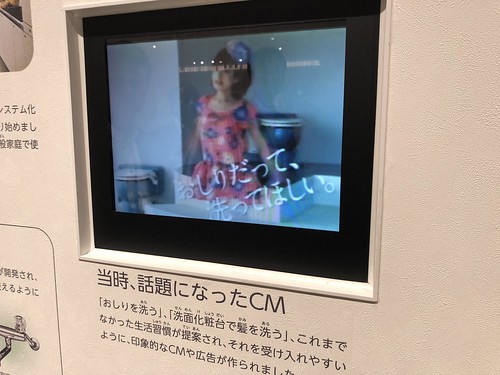

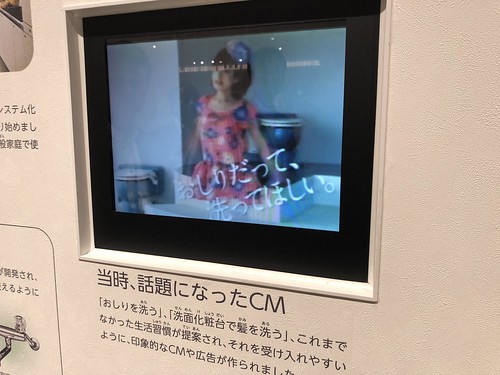

初代ウォシュレット発売時にTVで放映された戸川純さんが登場するCMが流れているところでは一同テンションが上がりましたね。

○ 安川電機

革新的な技術・製品開発を通じた地域の産業振興と国際的な事業経営の取り組みについて、安川電機みらい館副館長の奥村様より説明を頂きました。

安川電機はTOTOより2年早い1915年創業。こちらも100周年記念事業として、本社棟、ロボット工場、安川電機みらい館、安川電機歴史館、YASUKAWAの森から構成される「ロボット村」が誕生しました。

創業家は地域の技術者養成の為に、国立九州工業大学の前身となる明治専門学校を設立したり人材育成に力を注いでおり、TOTOもそうですが、その当時ほとんどが輸入品であった電気品の国産化に取り組み世界を目指していた企業が北九州市に存在していたことに地域の底力を感じた次第です。

ちなみに安川電機創業者の安川第五郎氏は1964年東京オリンピックの組織委員会会長でもあります。

以上、駆け足ですがレポートしておきます。

Facebook