纏めて備忘録

6月23日に自民党福岡県連の政経セミナーが開催されました。

今回の講師はサンデープロジェクトなどマスコミでも活躍されている双日総合研究所の吉崎達彦副所長。

私自身、吉崎氏が運営されている「かんべえの不規則発言」というブログの読者(しかも小泉政権の頃から)で、日米の選挙事情やら政局やら経済動向に対する数字を使った鋭い洞察にいつも感服していたものですから「生かんべえ」にワクワクしておりました。

講演のポイントは

○2013年は先進国経済が再評価される。BRICs台頭や中国経済が一段落

○アベノミクス効果で家計部門は動きが出始めたが企業部門は慎重

○企業の動きはコーポレートカレンダーから考察するに、5月の決算発表から6月下旬の株主総会が終わるまでは社内根回しのタイミング。7月以降の動きを注視。

○企業決算はP/LイマイチでもB/Sは劇的に良化。この点を踏まえても企業は夏頃から動き出すのでは。

○日本は所得収支(投資によってもたらされる効果)が良い。海外の利益を海外へ再投資するのでは無く、円にして日本への投資を促進する為にも円安は重要。

○第二次安倍内閣が置かれた状況は、関東大震災から犬養内閣で高橋是清蔵相が誕生した頃によく似ている。歴史に習えば、今後安倍内閣が直面するのは出口戦略の難しさだ。

○対中政策について安倍総理は「日中が協議するドアは開かれている」と繰り返すが、これは「自分から行きませんよ」というメッセージ。習近平にとって対日政策は内政関数である事を鑑みれば非常に上手い対応だと思う。

自民党政経セミナーでの講演と言う事で、ブログみたいなノリではありませんでしたが大変勉強になりました。

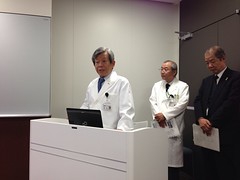

その後6月24日に九州国際重粒子がん治療センターを福岡県議会として視察に訪れました。この施設は佐賀県のJR九州新幹線新鳥栖駅の目の前にありますが福岡県も5億9千万円を寄付しています。

写真左上は理事長の十時忠秀氏、理事長みずから我々素人にも分かり易く重粒子線治療や施設についてご説明頂きました。右上は治療室です、まさにここで重粒子のビームを癌病巣に照射します。

左下は重粒子線を病巣に確実に照射するため、身体を動かさないようにする固定具。これを患者さん一人一人専用で作成するそうです。

6月1日のオープン以降83名のセカンドオピニオン外来を受け付けたそうですが、その内福岡県から53名という事でした。国内に3箇所しかない重粒子線がん治療センター。すべての癌に効果があるわけでは無いですが、一人でも多くの患者さんを救うことができればと思うと同時に将来の保険適用を切望します。

そして29日は上庄校区の県政報告会。

地域に合わせた説明資料作りは本当に大変ですが、終わった後「分かり易かった!」「定期的にやってくれ!」というお言葉を頂くと本当に嬉しく思います。

特に国際リニアコライダー誘致の話は夢があるので盛り上がりますね。また上庄校区は昨年の水害で大きな被害が出ていますので、災害対策に関しても熱心に耳を傾けて頂きました。

これから8月に掛けてほぼ毎週各所で県政報告会を行います。今年の活動目標である「地域毎の県政報告会」着々と進めています。開催場所、日時等のお問合せはこちらにてどうぞ。

30日は江浦の祇園大蛇祭りの小屋入り。頭を始め世話方の皆さん、これから本番当日まで本当にお疲れ様です。アップテンポでテンション上がるお囃子を聴くと「夏が来たな!」とワクワクします。今年は7月20日開催で参院選投票日の1日前で、それ以外にも花火大会他多数イベント目白押しですが四山競演は絶対に見たい!

とまぁ写真が手元にあるものをダイジェスト。その日のうちに一つ一つブログを書けば良いのですが、本当に何が何やらという感じでアレコレ奔走してます。もっと活動の質と密度を高めたいと思います。