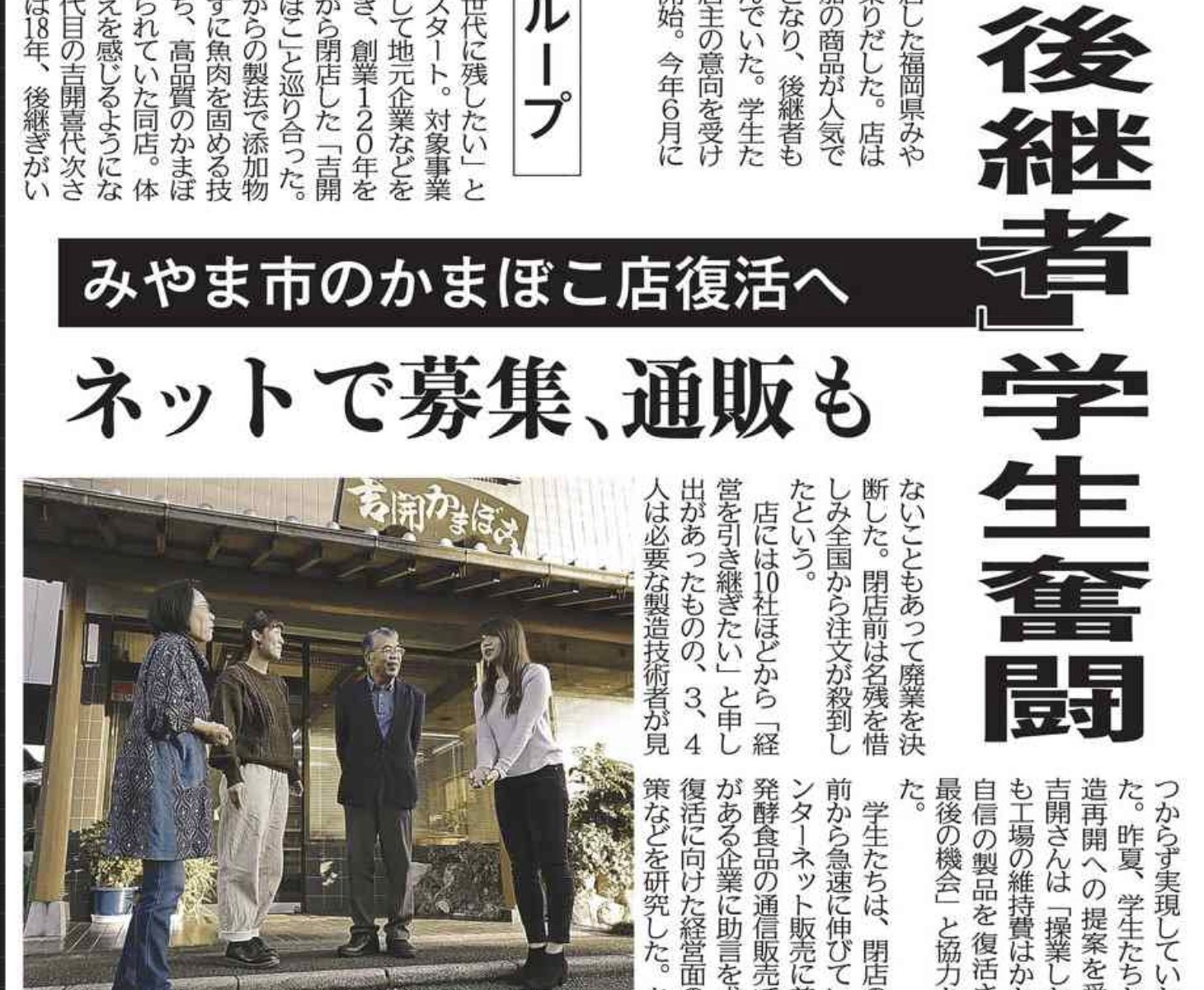

写真は12月10日開催された福岡日豪協会クリスマスパーティーにて。左から樋口明国際交流議員連盟会長、瓜生道明福岡日豪協会会長(九州電力会長)、私、ヘギョン・ユ在日オーストラリア大使館首席公使、イアン・ブレイジア在福岡オーストラリア総領事、ブレット・クーパー在日オーストラリア大使館商務部公使、永倉財団・永倉成二様。

写真は楽しげですが、大変ショックなニュースです。2019年12月18日をもって在福岡オーストラリア総領事館が閉館されることになりました。

ブログなどでも報告していた通り、福岡には先日開館したタイ王国含め6つの外国領事館が存在しており、その中で唯一福岡県または県議会と友好提携を結んでいなかったオーストラリアと何かしらの関係が構築できないか2018年から国際交流議員連盟として現地視察をするなど精力的に動いておりました。

2018年9月1日【国際交流推進議員連盟 オーストラリア視察】

https://itahashi.info/blog/20180901040111

2019年8月15日【国際交流推進議員連盟 オーストラリア視察】

https://itahashi.info/blog/20190815022750

今年の8月には小川知事含む執行部もシドニー等を訪問し、カウラ市とのご縁や、スポーツ交流の可能性などを見出し、いよいよ本格的な交渉に向けて機運が高まってきたと期待している中、大きな拠り所でもあった在福岡オーストラリア総領事館の閉館のニュースは誠にショッキングでした。

正式な通達前に11月末に第一報が届いておりましたが、12月18日閉館では最後の足掻きを見せる隙もありません。

一方で、12月9日にはオーストラリア大使館へギュン・ユ首席公使と在福岡総領事館イアン・ブレイジア総領事が議会にお越しいただき、閉鎖の経緯についてご説明あり。福岡は引き続きオーストラリアにとって重要な地域であることを確認し、今後は在大阪総領事館を増員して九州・福岡への対応をしっかり続けていく旨お約束を頂きました。

県執行部ともオーストラリアとの関係構築は引き続き模索することを同時に確認しております。

福岡には、オーストラリアと大変縁が深い九州電力の瓜生代表取締役会長が会長を務める「福岡日豪協会」が存在しますが、今後は福岡日豪協会とも十分に連携することが大変重要です。我々国際交流議員連盟の役員も日豪協会に入会しており、12月10日に開催されたクリスマスパーティーに参加してオーストラリア政府そして日豪協会の皆様とその気持を新たにしたところでした。

世の中なかなか一筋縄では行きません。しかしどうせ転ぶなら前のめりに転ぶつもりで今後ともオーストラリアとの友好関係構築を国際交流議員連盟として模索していきたいと思います。